电站介绍

三门峡水电站

调节库容:亿立方米

装机容量:25万千瓦

台数:5台

保证出力:11.3万千瓦

年发电量:13.1亿千瓦小时

最大水头:52米

最小水头:15米

设计水头:30米

水轮型号:HL820-LJ-550

其它效益:灌溉、供水

淹没耕地:900000亩

迁移人口:403700/人/年

坝型:重力坝

最大坝高:106米

填筑:394.84/万立方米

混凝土:20万立方米

水泥:39万吨

钢材:6248吨

木材:10801立方米

总投资:9.2/亿元/年份

千瓦投资:3680元

坝基岩石:闪长玢岩

建设情况

1957年4月开工,1973年发电,1978年竣工。

三门峡水电站

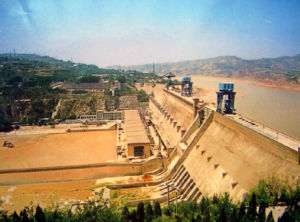

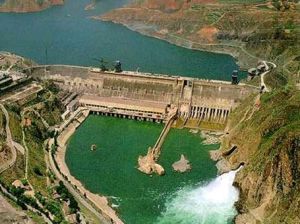

三门峡水利枢纽是黄河干流上兴建的第一座大型水利枢纽。位于黄河中段下游,河南省三门峡市和山西省平陆县交界处。具有发电、防洪、防凌、灌溉等综合利用效益。原设计正常蓄水位360m,电站装机容量1160Mw。多年平均年发电量60亿kw·h,大坝为混凝土重力坝,最大坝高106m。

工程于1957年动工兴建,按正常蓄水位350m施工,相应初始总库容354亿立方米。1960年水库蓄水,1962年第一台机组试发电。水库蓄水后,由于泥沙淤积,库尾河床抬高,造成上游大量农田淹没并威胁城镇安全。因此,试发电后不久,电站即停止运行。为减缓淤积,保持调节库容,尽可能发挥水库防洪、防凌、灌溉效益,于1964年至1981年间,先后两次进行改建。

第一次改建,增建2条泄洪排沙洞,改建5号至8号4台机组段为泄洪管。第二次改建,打开1号至8号8条施工导流底孔,将其改造为泄流排沙底孔,并将1号至5号机组的进水口高程降低13m,相应改建引水钢管,以实现“蓄清排浑,调水调沙”的运用原则。改建后,电站装机容量降为250Mw,年发电量为10.2亿kW·h,运用最高水位为340m。

经多年运行后,泄流排沙底孔因长期运用,泥沙磨蚀严重,于1985年又对1号至8号底孔进行了二期改建,并打开和改建9号、10号施工导流底孔,以扩大枢纽泄流能力。现为进一步提高发电效益,又恢复原6号和7号机组段,正重新安装2台单机容量为75Mw的混流式水轮发电机组,使水电站装机容量达到400MW,多年平均年发电量达到13.17亿kw·h。

水库特性

坝址以上流域面积68.84万平方公里,多年平均年径流量424亿立方米,多年平均流量1344立方米/秒。工程设计洪水标准为:千年一遇设什,万年一遇校核。改建后设计洪水流量40000立方米/秒,相应库水位329m;校核洪水流量52500立方米/秒,相应库水位332.6m。改建后,水电站最大水头52m,最小水头15m,设计水头30m。

枢纽布置

拦河坝座落在坚硬的花岗岩和闪长玢岩上,混凝土重力坝坝顶长713m。改建后,枢纽由左岸1号和2号泄洪排沙洞、左岸非溢流坝段、溢流坝段、厂房坝段、右岸非溢流坝段、发电厂房以及220kv和110 kV开关站等建筑物所组成。

改建后,厂房1~5号机组段安装5台25Mw竖轴转桨式水轮发电机组,额定转速100r/min。水轮机转轮直径6m。发电机为悬式空冷型,额定电压10.5kV,额定容量为62.5MV·A,额定功率因数0.8。6、7两个机组段扩建安装单机容量为75Mw的混流式水轮发电机组,水轮机额定水头36m,最大水头47.7m,最小水头27.4m,转轮直径5.5m,额定转速88.2r/min。

发电机为悬式空冷型,额定电压13.8kv,额定容量88.235Mv·A,额定功率因数0.85。110kv开关站位于厂房右侧,双母线间用混凝上结构分为两层,每层均为典型中型布置,运行维护十分方便。220kV开关站布置在厂房下游右岸。

泄洪设施

左岸设有泄洪排沙洞2条,明流段断面为城门洞形,宽9m,高12m。水位330m时,最大泄流量为2658立方米/秒。大坝设有深水泄水孔12孔和泄流排沙底孔10孔,断面尺寸均为3m×8m。水位330米时,最大泄流量共9746立方米/秒。

运行情况

三门峡水电站是中国河南省电力系统中仅有的一座大型水电,对改善电力系统运行具有一定作用。除电站发电外,水库发挥了防洪、防凌效益。1977年黄河大水,三门峡入库洪水15400立方米/秒。经水库拦蓄后,出库流量仅8900立方米/秒,削减洪峰42%。凌汛期,水库可控制下泄流量到500~200立方米/秒,最小可到150立方米/秒,可减轻下游冰凌灾害。三门峡改建后库容减小,汛期水中含有大量泥沙,水轮机过流部件磨损严重,机组停修时间长,损失大量电能。

设计单位

程设计原委托苏联列宁格勒水电设计院进行。

改建单位

改建设计单位为天津勘测设计院。

施工单位

施工单位为水利电力部第十一工程局。

建设设想

三门峡水电站

最早提出在黄河三门峡修建拦洪水库是在1935年。国民政府黄河水利委员会委员长兼总工程师李仪祉倡议在潼关至孟津河段选择适当地点修建蓄洪水库。他在黄河水利委员会的同事,来自挪威的主任工程师安立森(S.Elisson )经过实地考察,发表了三门峡、八里胡同和小浪底三个坝址的勘查报告。

然而两年后,抗战爆发,在此期间,侵华日军东亚研究所也提出了一个兴建三门峡水电站的计划。抗战胜利,国民政府1946年重新将三门峡水库提上日程,聘请专家组成黄河顾问团实地考察。顾问团的4位美国专家雷巴德(EugeneReybold)、萨凡奇(JohnLucianSavage)、葛罗同(J.P.Growdon)、柯登(JohnS.Cotton)对于每个问题都有激烈争论。他们提出的初步报告指出:三门峡建库发电,对潼关以上的农田淹没损失太大,又是以后无法弥补的。建议坝址改到三门峡以下100米处的八里胡同。其首要任务在防洪而非发电。[2]

三起三落

1950年

三门峡水电站

1950年7月,中华人民共和国首任水利部长傅作义率领张含英、张光斗、冯景兰和苏联专家布可夫等勘察了潼关至孟津河段,提出应提前修建潼孟段水库,坝址可选择在三门峡或王家滩。这是对此前黄河水利委员会《治黄初步意见》在三门峡建设350米水库,以发电、灌溉、防洪为开发目的的初步方案的肯定。然而到了1951年,出现了很多反对的声音,主要是从当时国家的经济状况和技术条件来看,在黄河干流修建大水库,困难太大,主张从支流解决问题。于是转向支流水库的研究,三门峡水库计划被放弃。

1952年

经过黄委会的勘察研究计算,发现支流水库控制性差,花钱多,效益小,不理想,仍需从干流入手。同时,燃料工业部水力发电建设总局力主在干流上建设大型水电站,于是三门峡水利枢纽峰回路转。这年5月,黄委会主任王化云、水力发电建设总局副局长张铁铮和苏联专家格里柯洛维奇等勘察三门峡后认为能够建设高坝,主张把三门峡水库蓄水位提高到360米,用一部分库容拦沙。

此间另一种意见则是坝址下移到八里胡同建冲沙水库,利用该处的峡谷地形冲沙,且可避免淹没关中平原。但是,经过计算,八里胡同冲沙水库难以实现,而三门峡水库淹没损失太大,受到主要淹没区的陕西省的强烈反对。从下半年起,转而研究淹没较少的邙山水库方案。10月毛泽东主席视察黄河,王化云汇报的是邙山方案。这标志着第二次放弃了三门峡水库计划。

1953年

经过计算,邙山水库仍然需投资10亿元以上,移民15万人,且没有综合利用效益,于是1953年2月,王化云向毛泽东汇报了三门峡建库方案以及整个黄河的治理方策,获得赞许。其后,水利部批示:要迅速解决防洪问题,花钱不能超过5亿元,淹没不能超过5万人。由于兴建远远超出这一限制,三门峡水库第三次被搁置。

建设思路

1954年1月,苏联电站部派出以列宁格勒水电设计分院(以下简称列院)专家为主的苏联专家综合组,帮助中国制定治理和开发黄河规划。列院副总工程师A.A.柯洛略夫。经过近两个月的实地考察,赞赏三门峡是一个难得的好坝址,对于其淹没损失大的问题,柯洛略夫说:“任何一个坝址……为了调节洪水所必需的库容,都是用淹没换来的。”

当年4月,水利部成立了黄河规划委员会,10月,委员会完成了《黄河综合利用规划技术经济报告》的编制工作,选定了黄河三门峡水利枢纽为实施黄河规划的第一期重点工程。确定了三门峡水库正常高水位350米,总库容360亿立方米。

决策阶段

1955年,中国国家计委与建委党组联名将《技经报告》呈报毛泽东等41位党中央领导人。5月7日,中共中央政治局基本通过这一方案。7月中旬,中国国务院全体会议通过。7月18日,邓子恢副总理代表国务院在第一届全国人民代表大会第二次会议上作了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的报告》。7月30日,全国人大会议通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议》。柯洛略夫被任命为三门峡水利枢纽设计总工程师。

争论又起

1957年初,三门峡水利枢纽初步设计审查会召开,有专家对前一年苏联列院设计的《三门峡水利枢纽工程初步设计要点报告》提出了激烈的不同意见。争议主要围绕两个方面。其一是《初步设计》将水库高程在《技经报告》阶段的350米基础上又提高到了360米,库区淹没农田由200万亩增加到325万亩,移民由58.4万人增加到87万人。淹没地区大部分是关中沃野,陕西省反应强烈。

其二是清华大学教授黄万里和水力发电建设总局青年技术员温善章于1956年6月,1956年12月和1957年3月先后向黄规会、水利部和国务院提出了低水位、少淹没、多排沙的意见。黄万里并建议切勿将底孔堵死,以备将来泄水排沙,其减缓淤积的作用。陕西省代表指出用迁移70~80万人的代价换来一个寿命只有50~70年的拦沙库,群众很难通过。

施工完成

争议还在继续的时候,1957年4月13日,三门峡工程已经正式开工。4月14的《人民日报》发表了《大家来支援三门峡啊!》社论。其间周恩来等党和国家领导人多次到工地视察。1960年9月三门峡首次蓄水,到1961年4月大坝主体基本竣工,1962年2月第一台15万千瓦机组和110千伏开关站安装完成并投入试运行。

改建

第一次

从1960年三门峡水库首次使用,到1962年3月,一年半以来,水库中已经淤积泥沙15.3亿吨,远远超出预计。潼关高程抬高了4.4米,并在渭河河口形成拦门沙,渭河下游两岸农田受淹没和浸没,土地盐碱化。为此,1962年2月,水电部将原来的“蓄水拦沙”运用方式改为“滞洪排沙”,但由于泄水孔位置较高,泥沙仍有60%淤积在库内,但潼关高程并未降低。而下泄的泥沙由于水量少,淤积到下游河床,周恩来指出:这样下去,“淹了关中,也救不了下游”。为此,8月20日~9月1日,水电部召开座谈会,进行改建论证。

1964年12月5日~18日,周恩来亲自主持召开治黄会议。最后终于达成一致,确定在左岸增建两条泄流排沙隧洞,改建5~8号四条原发电引水钢管为泄流排沙管道,以加大泄流排沙能力,解决泥沙淤积的燃眉之急。在这次会议上,领导人说:“当时决定三门峡工程就急了点。头脑热的时候,总容易看到一面,忽略或不太重视另一面。”

2005年6月27日三门峡水利枢纽开闸调水调沙

第二次

第一次改建后,枢纽的泄流规模增大了一倍,缓解了水库的严重淤积,但仍有20%来沙淤在库内。潼关以上库区和渭河仍在淤积。尤其是1967年,黄河倒灌,渭河口8.8米长的河槽全被淤塞,1968年渭河在华县一带决口,造成大面积淹没,关中平原仍然受到严重威胁。

根据周恩来的指示,1969年6月,由河南省革委会主持,在三门峡召开了晋、陕、豫、鲁四省会议。同年12月17日,水电部军事管制委员会下发了《转告国务院批准三门峡工程改建方案的意见》。当月,三门峡枢纽第二次改建工程开工。经过方案细节的争论,1970年至1972年,相继打开溢流坝1~8号原施工导流底孔;将电站1~5号发电机组的进水口底槛高程由300米下卧至287米,改为低水头发电。1973年至1979年5台机组相继并网发电。

问题再起

1977年,河南省电力工业局成立了三门峡水力发电厂。1983年经水电部批准正式建立了三门峡水利枢纽管理局,开始提出改革与经营的口号:“工程管理为基础,电力生产为支柱,综合经营大发展,企业才能迈大步。”

与此同时,管理局开始继续实施泄流工程二期改建,相继打开溢流坝9~10号原建的施工导流底孔,增设一门一机,门槽改建,6号、7号泄流排沙钢管扩装为发电机组。2000年前进一步打开11号、12号底孔,至此,12个导流底孔全部打开。改建工程至今尚未完全结束。而从1986年开始,潼关高程开始再次抬高。

存废之争

2003年8月24日至10月5日,渭河流域发生了50多年来最为严重的洪灾。有1080万亩农作物受灾,225万亩农作物绝收。这次洪水造成了多处决口,数十人死亡,515万人受灾,直接经济损失达23亿元。但是这次渭河洪峰仅相当于三五年一遇的洪水流量,因而,陕西省方面将这次水灾的原因归结为三门峡高水位运用导致潼关水位居高不下,渭河倒灌以至于“小水酿大灾”,可谓得不偿失。

为此,10月份,水利部组织在郑州召开了“潼关高程控制及三门峡水库运用方式专题调研会”。会上,水利部副部长索丽生说:“三门峡水库建成后取得了很大效益,但这是以牺牲库区和渭河流域的利益为代价的。渭河变成悬河,主要责任就是三门峡水库。”

2004年2月4日,陕西省15名人大代表提案建议三门峡水库停止蓄水。3月5日,在陕西的全国政协委员联名向全国政协十届二次会议提案,建议三门峡水库立即停止蓄水发电,以彻底解决渭河水患。