建制沿革

河源市

河源,渊远流长,历史悠久。据考证,早在公元前10000年至4000年,东江中上游流域便有人类繁衍生息。上古时代,河源市辖区先属沃土次州,后属杨州。春秋战国时称百越之地,属楚。秦始皇三十三年(公元前214年),秦平百越,置南海郡,在东江中上游流域设置龙川县,首任县令是后来统一岭南并被汉高祖封为南越王的赵佗,县治设在现龙川县佗城镇,县域包括现在的河源市、惠州市、汕尾市(部分)以及兴宁、五华、江西省寻邬县等地。

河源地区汉朝属南海郡,两晋南北朝属东官郡,南梁天监二年(503年)属梁化郡,隋唐属循州(期间曾更名龙川郡、雷乡郡等)。南汉乾享元年(917年)析循州分置祯州、循州,河源地区属循州。宋天禧五年(1021年)改祯州为惠州。明洪武二年(1369年)循州并入惠州。河源地区在1913年属广东省革命政府东江行政委员会;新中国成立后,先后属东江行政委员会、东江行政专员公署、粤东行政公署、韶关地区、惠阳地区等。

1988年1月7日,国务院批准撤销河源县,设立河源市。1988年3月2日市委、市政府正式挂牌办公。1992年8月河源市经国务院批准列入沿海经济开放区,成为既可享受山区优惠政策,又可享受沿海开放区优惠政策的地区。1993年11月8日,国务院批准撤销河源市郊区,设立东源县,县委、县政府驻仙塘木京。

河源市

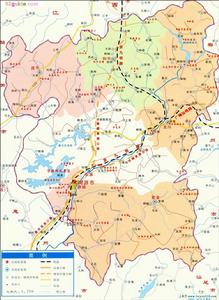

行政区划

河源下辖源城区、东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县,另设市高新技术开发区、江东新区,有95个乡镇、6个街道办事处,1251个村委会、190个社区居委会。

地理环境

河源市位于广东省东北部,地处东江中上游,东靠梅州市,南接惠州市,西连韶关市,北邻江西省赣州市,与广州、深圳及香港的直线距离均在200公里以内,是粤东西北唯一同时近距离接受三个国际都市辐射带动的地级市,其范围是东经114度14分至115度36分,北纬23度10分至24度47分。全市面积1.57万平方公里。

河源地处东江中上游,属南亚热带季风气候,气候温和,雨量充沛。常年平均气温20.7℃,2020市年平均气温21.6℃;常年总降水量1767.2毫米,2020年总降水量1355.6毫米;常年日照时数1687.0小时,2020年日照时数为1687.3小时,与常年基本持平。

自然资源

河源是粤东北“资源宝库”,人均矿产、森林、水、土地资源拥有量居全省前列。全市已探明资源储量的矿种有36种,其中铁矿保有储量约1.28亿吨,占全省总储量25%,钨矿保有储量12.18万吨,占全省总储量23.3%,稀土矿储量不少于28万吨(氧化物)。新丰江水库、枫树坝水库是广东第一和第二大水库,其中新丰江水库库容达139亿立方米,入选首批“中国好水”水源地。

地热资源丰富,有温泉之都美誉,目前查明34处温泉点。森林面积114.58万公顷,森林蓄积量6619.19万立方米。全市森林覆盖率达73.18%;全市共有自然保护区52个,其中省级自然保护区8个、市级6个、县级38个。行政区域总面积156.53万公顷。其中农用地面积140.77万公顷(其中耕地面积14.35万公顷,林地面积118.53万公顷);建设用地面积9.57万公顷。

人口民族

2010年末全市户籍总人口358.39万人,比上年末增加9.4万人。其中:非农业人口83.99万人,农业人口274.4万人。出生人口性别比为107:100(女性为100)。全年人口出生率27‰,人口死亡率3.6‰,人口自然增长率23.4‰。

全市有五个民族,汉族人口占绝大多数,还有少量的畲族、壮族和苗族等少数民族人口。有海外侨胞及祖籍河源的华人共47万人,主要聚居于东南亚地区和美、加、澳等国,港澳台同胞28万人,归侨1.3万人。

政治

中共河源市委副书记、市人民政府党组书记、市长:何国森

市委常委、市政府党组副书记、市政府常务副市长:黎意勇

市委常委、副市长、深圳对口帮扶河源指挥部总指挥:刘渤

市政府党组成员、副市长,市公安局党委书记、局长、督察长,市委政法委第一副书记:林少威

市政府副市长:庞启彪

市政府党组成员、副市长:何伟良

市政府党组成员、副市长:刘东豪

市政府党组成员、副市长:江海鹰

市政府党组成员、市政府秘书长,市府办党组书记:骆世文[2]

经济

2020年,河源实现地区生产总值1102.74亿元,比上年增长1.3%,全市地方一般公共预算收入为79.81亿元,比上年增长3.0%,地方一般公共预算支出为361.76亿元,比上年下降2.3%;全年全体居民人均可支配收入22291.1元,增长5.9%,扣除价格因素,实际增长3.2%。河源接待游客1914万人次,实现旅游总收入151亿元。

交通运输

源城区交通发达。境内205国道、河(河源)惠(惠州)高速公路纵贯南北,河(河源)汕(汕头)公路横跨东西,新规划的205国道、粤赣高速及河(河源)龙(龙川)高速公路分别从城区的东西两边通过;我国南北第二大动脉京(北京)九(九龙)铁路以及广(广州)梅(梅州)汕(汕头)铁路贯穿全境;东江河道可供500吨级轮船直驶惠州、广州。电力供应充足。区内水力发电站总装机容量达30.52万千瓦,年发电量8亿多度。在市区西部是闻名全国、装机容量30万千瓦的新丰江水电站。

河源市

社会事业

文化建设

2010年,文化建设步伐加快。年末全市共有群众文化事业机构109个,其中群众艺术馆1个、文化馆7个、文化艺术中心1个、乡镇(街道)文化站100个;年末全市共有各类专业艺术表演团体7个;县级以上公共图书馆7个,馆藏量达54.95万册(件),全年总流通70.26万人次;博物馆、纪念馆6个,文物藏品5.37万件;档案馆8个,已开放各类档案(文书类)10.65万卷(件);广播电台6座,广播综合人口覆盖率91.9%;电视台6座,电视综合人口覆盖率92.63%。

年末全市有线电视用户32.37万户,有线数字电视用户19.12万户,分别比上年末增长1.4%和83.7%。全年共出版各类报纸3种,发行3564万份。

教育事业

全市共有幼儿园283所,在园幼儿8.24万人,全市学前教育幼儿入园率为67.42%,比上年提高7.32个百分点。年末全市共有小学1260所,在校学生25.51万人,小学适龄儿童入学率达99.96%;初中151所,在校学生16.87万人;高级高中15所,完全中学24所,普通高中在校学生7.24万人。全市普及九年义务教育人口覆盖率达到100%,初中入学率达到99.6%,高中阶段教育毛入学率由上年的73.53%提高至86.34%,全市新增普通高中学位0.96万个。各类中等职业教育在校生5.22万人,技工学校在校生7258人。

全市普通高等教育招生4341人,在校生11868人,比上年分别增长5.3%和17.0%。

科技事业

全市共组织实施国家、省级各类科技计划项目66项,组织实施市级科技计划项目100项,新认定国家级、省级知识产权优势企业各1家,创建省级工程技术研究开发中心4个,创建高新技术创业服务中心(科技企业“孵化器”)1个。全年专利申请量达到422件,其中专利授权量196件。全市民营科技企业110家,比上年增加10家,从业人员6831人,技工贸收入18.61亿元,比上年增长15.5%。

卫生事业

卫生事业进一步发展。年末全市共有各类卫生机构303个,其中医院、卫生院120个,专科疾病防治机构6个,妇幼保健院6个,疾病预防控制中心6个,卫生监督检验机构6个。各类卫生机构拥有病床7121张,比上年增长15.3%;其中医院、卫生院病床5918张,增长10.1%。共有各类卫生技术人员10232人,增长7.3%;其中执业医师2355人,执业助理医师1582人,注册护士3337人,分别增长11.9%、17.5%和7.2%。

全市已建立农村卫生站及村级医疗点1821个。农村清洁卫生水普及率达99.89%,农村自来水普及率达60.71%,农村自来水改造受益人口171.52万人,增长7.5%。全市碘盐覆盖率为100%。全年无偿献血12691人次,献血量350万毫升,分别增长5.0%和4.8%。

体育事业

体育事业蓬勃发展。全市体育健儿在参加省级以上各类重大比赛中,共获得金牌22枚、银牌10枚、铜牌17枚,其中获得全国体育比赛金牌6枚,在第十六届广州亚运会上实现了亚运会金牌“零”的突破。群众体育运动蓬勃开展,全年共举办各类群众体育竞赛和体育活动820次,体育人口157万人,比上年分别增加480次、27万人。

河源市

历史文化

河源市居民主要由汉族组成,占99%;还有少数民族畲族等。据记载古代还有少量瑶族聚居。2007年底,畲族约有17000人,其风俗习惯基本汉化,但仍保留着其自身的一些风俗习惯,如崇尚武功等特点。

河源旧时每逢节期风俗习惯简介如下:

春节:农历正月初一日,又称岁首日,交子时(晚上十一至十二点钟),上下城各家迎神团拜,老少同欢,燃放爆竹如雷震耳,四方灯火辉煌,火箭冲天。直至黎明则往来人等探亲访友,祝贺新春,络驿不绝。

初旬期间尤多款客摆宴,属新嫁娘则日赴筵席四、五餐不等。又届十一、十二两天为灯会之辰,百姓氏族有新添弄璋之庆者,必悬挂花灯于祖祠内,以示祝敬,并设宴邀请戚谊驾临增光。按年同月十九日离城四公里(双下)有天后神像出城游会,廿日回庙。郊区农民每届春节来临,多以龙、狮、凤进城演技卖武。城中百姓喜同雀跃,欢迎入宅,籍以引福归堂之意。

思亲节:即(清明日),各家虔备牲醴香猪财帛之仪,祭扫坟茔,以表崇拜祖先之念,克展乌私之情,远游人子或侨居海外者,多在此时赶回家乡办理祭扫事宜,妇人事先采艾制米本,聊表踏青。

端午节:是日各家以午时为吉,故在正午张贴门符,并以艾叶菖蒲悬挂门楣上,表示驱邪,居民亦多裹粽,作追悼名臣屈原溺水之念。

盂兰节:即(七月十四),清代相传,乃道人君子修身行善之意,集资建醮设坛,阴阳赐赈,惟年湮代远,相传至今,是夜人皆焚烧花纸冥财等物,以济幽魂。

中秋节:俗云月到中秋分外明,确不同于凡时,月圆皎洁,景色宜人,欣欣可爱。是夕各家多具月饼果品团坐赏月,畅叙柔情;并有儿童戏放孔明灯作乐。

重阳节:九月九日时值季秋良辰,天气凉爽,气候舒和,精神焕发,正宜登高游览。是日人皆拜祭坟茔,聊作秋祀祖先之敬。

冬节:寒来暑往,秋收冬藏,百般产品,收获已毕,人们经济收入,频频增加,总结一年中取得劳动成果,欢欣鼓舞,故于冬至大开筵席,以示欢庆。

地方特产

河源柑橘

河源盛产柑橘,果汁美酒,而生产米粉已有将近200年的历史,以“霸王花”米排粉为代表的米粉产品,因其外形美观、有爽滑感、不沾牙、不夹生、不易断条等特点而深受消费者喜爱。有竹壳茶(原名葫芦茶),海外侨胞称”仙茶”,又称葫芦茶,有400多年的悠久历史,用竹壳包装成葫芦状。和平香菇蕈有“益气不饥,治风破血”的功能。有大红袍板栗,国外称之为“健康食品”,一般每粒重20多克,是紫红色而有光泽,外型美观。和鸡肉,猪肉红烧,是酒宴上的佳肴。[1]

风景名胜

亚洲第一高喷泉

亚洲第一高喷泉

河源新丰江音乐喷泉,位于市区河源大桥与珠河大桥之间的新丰江中心,由河源市人民政府筹资兴建,市建设委员会组织实施。于1998年10月1日动工,1999年2月6日竣工。喷泉集声、光、水、色于一体,由主喷和副喷两部分组成。主喷169米的水柱直冲云霄,气势雄伟,蔚然壮观,显示出欲与天公试比高的气派,为目前亚洲第一高喷泉;副喷由1068个喷嘴、618盏水下彩灯组成,有直喷、水帘、水浪、水松、内抛、摇摆、编网等8种水型。

河源亚洲第一高喷泉匠心独运,由高喷和群喷喷组成一个有机整体。群喷系统由一千零六三个风格各异的大型喷泉,以充分展示河源的水魅力,让游客全方位体会水文化。

野趣沟风景区

野趣沟位于大桂山主峰北部源城辖区内的箩坑。野趣沟规划为四个功能区,即以停车场、游客中心等设施构成的游客接待区;以人工湖为依托的以玩水为主要内容的野鸭湖娱乐区;以沿途趣味性景观和约300米变化多端的杉木路构成的狐狸坳步行区;以野猪林和赏绿观瀑为主的响水坪休闲区。

万绿湖

万绿湖,华南最大的生态旅游名胜,因四季皆绿,处处皆绿而得名。总面积1600平方公里,其中水域面积370平方公里,蓄水量约139.1亿m3,里面有360多个绿岛,森林大部分都是亚热带原始次生常绿阔叶林,动植物种类资源丰富,生态环境优美。内有新丰江国家森林公园和省级自然保护区,2001年被授予广东省环境教育基地,2002年8月被国家旅游局评为国家AAAA级旅游区。环保是万绿湖的生命。万绿湖生态环境清新优美,水清澈纯净无污染,水质达到国家地表饮用水一类标准。

圣迹苍岩

圣迹苍岩是广东省内最偏北的一天然溶洞,溶洞分为旱洞和水洞两个部分,已有3亿年的历史。旱洞横穿山腰,分3层,高89米,洞内面积达400多平方米,可容数千人。溶洞奇观千姿百态,神奇独特,巧夺天工。岩洞内石笋、石钟乳千姿百态,琳琅满目。

水洞则由一条地下河贯穿始终,清澈的河水九曲十八弯。水洞由于地下河的存在,洞内长期维持着21度的恒温。文人关师古诗《圣迹苍岩》曰:“怪石奇峰另僻天,却凝洞里有遗仙,游人笔墨难穷妙,赢得清岩万古传”。

围龙屋

在岭南山区客家人聚居的村子里,人们随处可看到许多风格独具、古朴典雅的客家民居建筑:围龙屋、走马楼、四角楼等,其中以客家围龙屋存世最多,也最为著名,被中外建筑学界称之为最具中国民居特色的建筑物之一。围龙屋最早建于唐宋,盛行于明清。客家人采用中原汉族建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺,在丘陵地带或斜坡地段建造围龙屋。

主体结构为“一进三厅两厢一围”。普通围龙屋占8亩、10亩,大的占地30亩以上。一座围龙屋就是一座客家人巨大的堡垒。屋内卧室、厨房、大小厅堂及水井、猪圈、鸡窝、厕所、仓库等生活设施一应俱全,是中国封建自给自足生活的典型缩影。

与众多圆形转龙屋不同的是,河源的围龙屋是方形的,被称为“府第式”、“角楼”。其形制接近北方传统的“四合院”,其文化内涵更加深厚。在市郊东源县仙塘圩镇周围,保留较好的客家民居就达30多座。现这座被辟为客家民俗博物馆供游人参观的民居是河源围龙屋的典型代表。据记载,它建于乾隆17年(1749年),后经主人复修并扩建后栋,共66间房、24个厅、12个天井,算来这座民居的年龄已有250岁了。

仙塘这座围龙屋规模大,结构复杂,布局讲究。其中不仅有卧室、澡堂、书房、厨房,而且还有一个四层高的楼阁。来到楼阁,大家如果留意的话,可以注意到每一层四壁上都开有小方窗。它主要是防御外敌入侵的嘹望孔、射击孔,便于用土枪、土炮、弓箭等武器抗击来犯之敌。围龙屋如此设计,与当时客家人的处境有很大的关系:客家南迁入偏僻山区,受当地人的排挤和欺侮,为了一致对外,他们不得不聚族而居,不得不建造有防御功能城堡式的住宅。

去年中央电视台迎接香港回归所播放的电视连续剧《香港的故事》中前10集许多镜头,就是在这座客家的“大观园”里拍摄的。围龙屋不论是圆是方,在建筑上都有其共同特点:以南北子午线为中轴,东西对称,前低后高,主次分明,座落有序,布局规整。里面的厅堂、天井为中心设几十个或上百个生活单元,适合几十人,上百人甚至几百人同居一室,实在令人叹为观止。

龟峰塔

龟峰塔位于源城的龟蜂山,面临东江与新丰江交汇之处,因其建在一个酷似大龟形的独立山头上而故名。龟峰塔创建于南宋绍兴二年(公元1132年),属佛塔,外观七层,内边十四层,一明一暗,是广东省仅有绝对年份可考的南宋早期砖塔。1962年被列为广东省第一批重点文物保护单位。

传说神仙因同情终年为水所害的河源人,萌发了恻隐之心,选定在新丰江与东江汇合外的下游边,放一只大水龟,让它变成一个山包,然后建一座塔以镇水妖。故此山称之为龟峰山,塔名曰龟峰塔。

龟峰塔历来被列为“河源八景”之首,又享有“东江第一塔”美誉,为省首批公布重点保护文物之一。塔平面为六角形,第一层外边长为四点八米,内边长为一点六米,墙体厚为三点三米。通高四十二点六米。塔正门向东,塔外观为七层,内为十四层,一明一暗,有如竹子,节节上升,层层收分。

各层设有杉木楼板加铺方砖,其中暗层有穿墙上下两个门,四个佛龛;明层有一门上另一层平台和五个门孔通外边平座栏杆,沿阶梯旋绕而上,可登塔顶层。平塔属青砖结构,平座和出檐均用隔层狗牙砖叠垫出挑,出檐较其它塔较宽而厚。平座设有木栏杆,每层六角均有角柱,柱间饰横架栏额相联,为典型宋代仿木楼阁式砖塔。每层塔檐现改用灰色琉璃瓦,施瓦当滴水,角梁下悬挂铜钟。

龟峰塔经八百五十七年的风雨侵蚀,塔顶已失,台基被堆积尘土埋没,塔檐与平座崩塌,瓦面无存,塔内各层原有木楼板亦已毁尽。一九八九年河源建市后,在省有关部门的支持下,着手重修。重修严格遵守“修旧复旧”,“不改变文物原貌”的原则。该塔在民间有“河源塔无顶”的传说,但据有关专家考证,龟峰塔原有塔顶,只是因为“咸丰二年壬子,龟峰塔崩第一级”(见《河源县志》)所造成的。县志所记的“崩第一级”即是原来的塔顶。且修复前在塔腔第六层发现的一条大横梁,就是建塔时用来承托塔顶的实物见证。

从首层塔身外面的梁枋洞孔分析和塔基周围出土的柱础石可以证实,该塔原有副阶存在,即首层六角深出四米木梁塔檐,俗称“塔裙”这次按宋式复原。在这次维修过程中,先后发现几块纪年砖。其中一块上刻“绍兴二年壬子十一月二十九日砖”;另一块上刻“万历三十年修”。这两块铭文砖不但解开了该塔创建实际年代的千古之谜,而且还证实了明代万历年间重修过一次的史实。

河源市博物馆侧的龟峰山上是省文物保护单位──龟峰塔及龟峰庙(俗称“金花庙”)遗址。民间传说金花夫人是妇幼的保护神。虽然金花庙多年失修,但馆内西南角一棵“百子榕”似乎象征着金花夫人还在庇护着妇幼。据长者回忆,这棵榕树原野生在龟峰塔顶,已有近百年树龄。公元1989年重修龟峰塔时,被移植在地面,当时只有一米多高,现已长成7米多。公元1994年春,恰逢博物馆正式开馆,这棵从未开花结果的榕树的树干突然结满了果子,有成千上万个数不清,每年如此,果子越长越多。

河源市

著名人物

阮啸仙

1897年出生于广东省河源市。1918年,他考入广东甲种工业学校,在那里他开始接触《新青年》等进步书刊,接受马克思主义的启蒙教育,并与一批进步青年学生发起了广东中等以上学校学生联合会,在学生运动中逐步崭露头角。1920年,他加入中国社会主义青年团,第二年春,加入广州共产主义小组,成为党的早期成员之一。

中央红军长征后,阮啸仙任中共赣南省委书记兼赣南军区政治委员,留在赣南坚持游击斗争。1935年3月6日,在率部突围时,他被敌人的一颗流弹击中,壮烈牺牲。苏区军民闻此噩耗十分悲痛,陈毅当即写下《哭阮啸仙、贺昌同志》一诗:“环顾同志中,阮贺足称贤。阮誉传岭表,贺名播幽燕。审计呕心血,主政见威严。哀哉同突围,独我得生全。”[3]

颜伯焘

(1788—1855)清,广东连平人,字鲁舆。嘉庆进士。历陕西按察使,甘肃、直隶布政使。道光十七年(1837)授云南巡抚,兼署云贵总督。二十年擢闽浙总督。二十二年奏请饷银二百万,造船募新兵及水勇八千,以备出洋抗击英军。复疏陈广东战事,斥责投降派奕山,荐裕谦、林则徐可任粤事。主张出海迎战,与英军交锋。七月英舰三十余艘犯厦门,率兵抗击。厦门失陷后,退守同安县,被革职。