长江口年代际冲淤演变预测模型与应用

在全球气候变化的背景下,受河流来沙减少、海平面上升、地面沉降等因素影响,世界范围内许多河口三角洲正由淤涨型向蚀退型转变。同时,河口三角洲内众多大型工程建设,包括滩涂围垦、航道开发、化石能源开采等,都对地形地貌变化产生直接影响。有学者提出,目前河口治理的短期政策难以满足气候变化与人类活动双重胁迫下的区域可持续发展需求。河口冲淤演变是水沙动力过程与外部干预的累积性结果,如何弄清其中长期演变过程和驱动机制并合理预测未来趋势,从而应对不断变化的新形势,已成为学者、政府和社会共同关注的焦点。

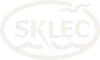

长江口是我国经济最发达、城市化水平最高的地区之一,是长江经济带发展和长三角一体化国家战略的“龙头”,在长江流域及我国社会经济发展中占有举足轻重的地位。自然条件下,长江口演变受径潮流及风暴潮等多重作用,水沙动力过程复杂多变,呈现多级分汊的地貌形态和滩槽交错的河势格局(图1)。过去几十年来,对长江口演变规律和机理的认识不断深化,促进了长江口综合效益的持续发挥。然而,受水文气象条件变化、上游水利工程调度运用及河口人类活动的综合影响,长江口近期呈现新的演变格局,尤其受上游来沙锐减影响,水体含沙量下降,前缘潮滩淤涨放缓,水下三角洲局部由淤转冲。长江口作为区域社会经济的重要载体,其河槽冲淤演变关乎沿江城市防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全等诸多方面。目前对长江口年代际冲淤演变趋势预测研究还存在以下不足:(1)长江口局部河槽冲淤演变过程关注较多,对河口整体冲淤演变特征及其空间差异的主控因子认识不足;(2)中长期地貌演变数值模拟通常需简化边界条件,然而实际情况影响因子众多,如何将主控因子合理反映到数值计算中是另一个问题;(3)缺乏可靠性高的基于水沙动力过程的演变趋势预测手段。

本研究旨在建立一套可靠性高的长江口年代际冲淤演变预测模型,并为河口保护与综合治理科学指导。为此,项目以泥沙运动力学、河口海岸动力地貌学等为理论基础,采用实测资料分析与数值模拟相结合的手段开展研究。首先,定量分析长江口实测冲淤演变过程,揭示冲淤演变的时空分异特征,结合河流水沙条件变化及河口重大工程建设等因素,总结提炼长江口中长期演变的主控因子;其次,建立长江口年代际冲淤演变数学模型,优化和改进模型对关键水沙过程的处理方式,确保模型精度和可靠性,通过数值实验揭示主控因子的影响机制;最后,考虑不同径流量、输沙量、相对海平面上升等未来情景,预测到2035年和2050年长江口冲淤演变趋势,分析冲淤格局可能产生的不利影响并提出应对策略和建议。

成果1:分析了多因素影响下长江口年代际冲淤演变过程及其主控因子

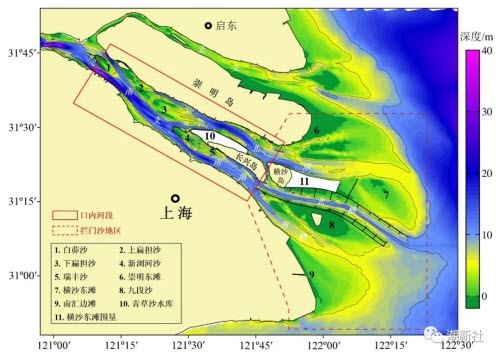

收集了长江口1958-2015年不同年份的地形资料,对典型断面、冲淤分布、冲淤量、平均冲淤厚度等要素进行量化,对比分析了口内河段与拦门沙地区演变特征的空间差异(图2)。结果表明,口内河段河床冲刷和淤积都较剧烈,表现为频繁的河槽冲刷和沙体迁移,如白茆沙不断淤涨扩大,扁担沙经历沙体下移-合并-切滩的周期性变化,南支主槽总体上冲刷下切,尤其1978-1997年刷深最为显著,近期受整治工程的控制,口内河段滩槽格局调整幅度减小,河床以冲刷为主;拦门沙地区在1958-1978年经历快速淤涨,1978-2010年前缘潮滩仍维持淤涨状态,1997-2010年北槽导堤丁坝建设后两侧坝田区强烈淤积,主航道浚深至12.5m,横沙浅滩淤积有所加强,邻近的水下三角洲形成南北向的冲刷带。对长江口整体而言,近60年来长江口经历了快速淤积期(1958-1978)、淤积减慢期(1978-1986)和冲淤平衡期(1986-2015)的阶段性转变。分析发现,长江口年代际冲淤演变除受流域来沙减少影响外,20世纪90年代发生的连续大洪水加速了口内河槽的冲刷,尤其与来沙减少叠加使该时期口内河槽冲刷强度超过三峡蓄水后的前10年。另一方面,北槽导堤丁坝工程等大型河口工程建设对周边区域地形及边界的影响同样显著。

图2.jpg

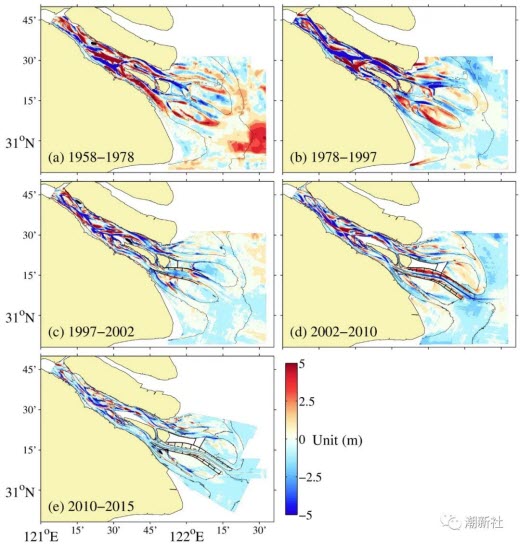

成果2:建立了长江口年代际冲淤演变数学模型

基于Delft3D模型系统,建立了覆盖整个长江口及邻近海域的水动力-泥沙-地貌演变数学模型(图3)。模型除考虑河流径流、天文潮、风浪等驱动力外,着重考虑了季节性水沙输入,根据大通水文站多年月平均径流量和输沙量在年内的分布将一年概化为6个时段,各时段对应不同的水沙条件组合,保证了模拟期内径流和泥沙总量与实测一致。此外,针对长江口沿程床面泥沙的分选特性,根据2015年9月长江口大面积本底调查结果,模型考虑6组泥沙组分(2组非粘性沙和4组粘性沙),泥沙关键参数临界起动切应力通过改进后的武水公式和土力学方法及充分的模型率定确定。使用“地貌加速因子”方法实现年代际尺度地貌模拟,具体取值通过敏感性实验确定。模型对潮汐、潮位和流场的验证结果均在合理范围内,同时还选取了1958-1978年、1986-1997年和2002-2010年三个特征时期进行冲淤演变模拟率定和验证,冲淤分布、泥沙冲淤体积和水深面积关系曲线模拟结果与实测对比良好,确保了模型的可靠性(详见栾华龙2017年博士论文)。

图3.jpg

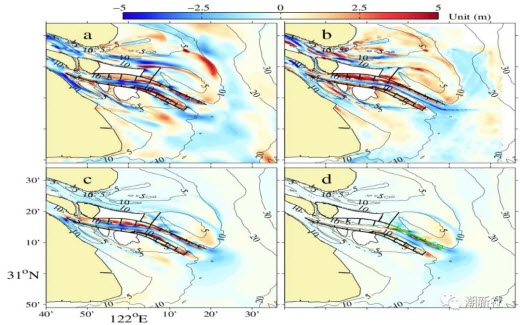

利用经充分率定、验证的数学模型,对主控因子进行了数值实验,揭示单一因子对邻近滩槽演变的影响机制。以长江口北槽导堤丁坝工程为例,研究工程对周边区域冲淤演变的影响机制,模型以2002-2010年算例为本底,设置不考虑全部导堤丁坝、仅不考虑北侧下半段导堤丁坝两组数值实验。结果表明,工程建设显著改变周边区域水动力及泥沙输运路径,工程后横沙东滩淤积和水下三角洲冲刷均有所增强(图4),来自邻近水下三角洲冲刷带的泥沙越过南导堤进入北槽,可能成为航道回淤的泥沙来源。

图4.jpg

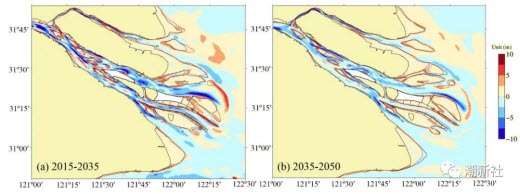

成果3:预测了不同未来情景下长江口冲淤演变趋势

以2015年实测地形作为初始地形,考虑河流水沙条件变化、相对海平面上升等未来情景,对长江口2015-2035年和2035-2050年冲淤演变趋势进行预测模拟。模拟结果表明,到2035年长江口整体上以冲刷为主,口内河段主槽和浅滩边缘冲刷较明显,仅高滩局部淤积;到2050年口内河段保持净冲刷状态,拦门沙地区在现状来沙量条件下略有淤积,但在极端低来沙量条件下转变为净冲刷状态,局部冲淤趋势可能对河口综合利用产生不利影响。结合趋势预测结果,对长江口滩槽格局稳定、重要滩涂保护、大型工程安全评估、水下三角洲冲刷致灾研判、长江口海堤标准再评估等提出了对策建议。

图5.jpg

综上所述,本研究将长江河口作为整体,定量分析了1958年以来长江口年代际冲淤演变过程及河口内外空间差异,提出河流来沙减少、洪水作用及河口重大工程是长江口年代际冲淤演变的主控因子。利用Delft3D模型系统,建立了长江口年代际冲淤演变数学模型,优化和改进了地貌模型对季节性水沙条件和多种泥沙组分的处理方法,从冲淤分布、冲淤量等指标上提升了中长期演变模拟的计算精度,并通过数值实验,重点揭示了河口整治工程改变拦门沙地区冲淤格局的动力机制。设置不同河流输沙量和相对海平面上升等未来情景,预测了长江口到2035年、2050年的冲淤演变趋势,研究成果可为未来一段时期长江口综合治理提供参考。

河口三角洲中长期地貌演变研究是一个认识持续深化的过程,考虑到未来长江口自然和人为影响的不确定性和问题的复杂性,下一步还需持续开展更有针对性的研究,比如流域减沙驱动下长江口河槽极限冲刷与平衡状态、生物过程对河口潮滩中长期演变的影响机制与数值模拟等,进一步提升中长期演变模拟的计算精度,更好地为长江口及其他同类河口的综合治理与高质量发展提供科技支撑。

主要文献:

作者简介:

图6.png

栾华龙,2011年毕业于武汉大学获港口海岸及治河工程专业学士学位,2017年毕业于华东师范大学获河口海岸学博士学位。现为长江水利委员会长江科学院高级工程师、硕导,主要从事河湖演变与治理、河口海岸动力地貌及数值模拟等方面的研究工作,主持国家自然科学基金青年项目、国家重点研发计划专题、中央级公益性科研院所基本科研业务费项目等,联合主持国家自然科学基金长江水科学研究联合基金2项,作为技术骨干参与国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点和面上项目、水利前期、三峡后续工作、重大涉水工程咨询论证项目等20余项。相关成果获长江水利委员会青年科技奖一等奖(排名第1),在Geomorphology、Coastal Engineering等国内外主流学术期刊发表论文20余篇,参编专著1部。