克山镇隶属克山县管辖。位于县境南部,乌裕尔河北岸。齐北线铁路穿过镇区。

克山镇(黑龙江齐齐哈尔克山县下辖镇)

克山镇相关的文章

卡尔巴拉省是伊拉克的一个省份,位于该国中部。该省面积为5,034平方公里,人口数量为1,220,005人。省会卡尔巴拉是什叶派伊斯兰教徒心中的圣城,因此在该省内有许多宗教建筑和遗址。该省也是伊拉克重要的文化和历史中心,拥有丰富的文化遗产和历史背景。

皇宫,属于皇帝和他的后妃、子女们生前居住的地方。传文,玉皇大帝居所紫微宫有10000个宫殿,而皇帝为了不超越神,所以故宫修建了9999间半宫殿。皇上是极阳之身,所以皇宫是是风水学上的阳宅。

英艾日克乡,地名;一个位于新疆维吾尔自治区阿瓦提县,一个位于新疆维吾尔自治区和田县。

葡萄(Vitis vinifera L.),别名赐紫樱桃,菩提子,山葫芦,蒲陶,草龙珠等,葡萄科(Vitaceae)葡萄属(Vitis)植物。该物种的原生分布地位于欧洲中南部至中亚和伊朗北部,世界各地均有栽培。葡萄喜欢光照充足、干燥和夏季高温的气候。葡萄是木质藤本植物,茎圆柱形,卷须分枝成两叉,与叶

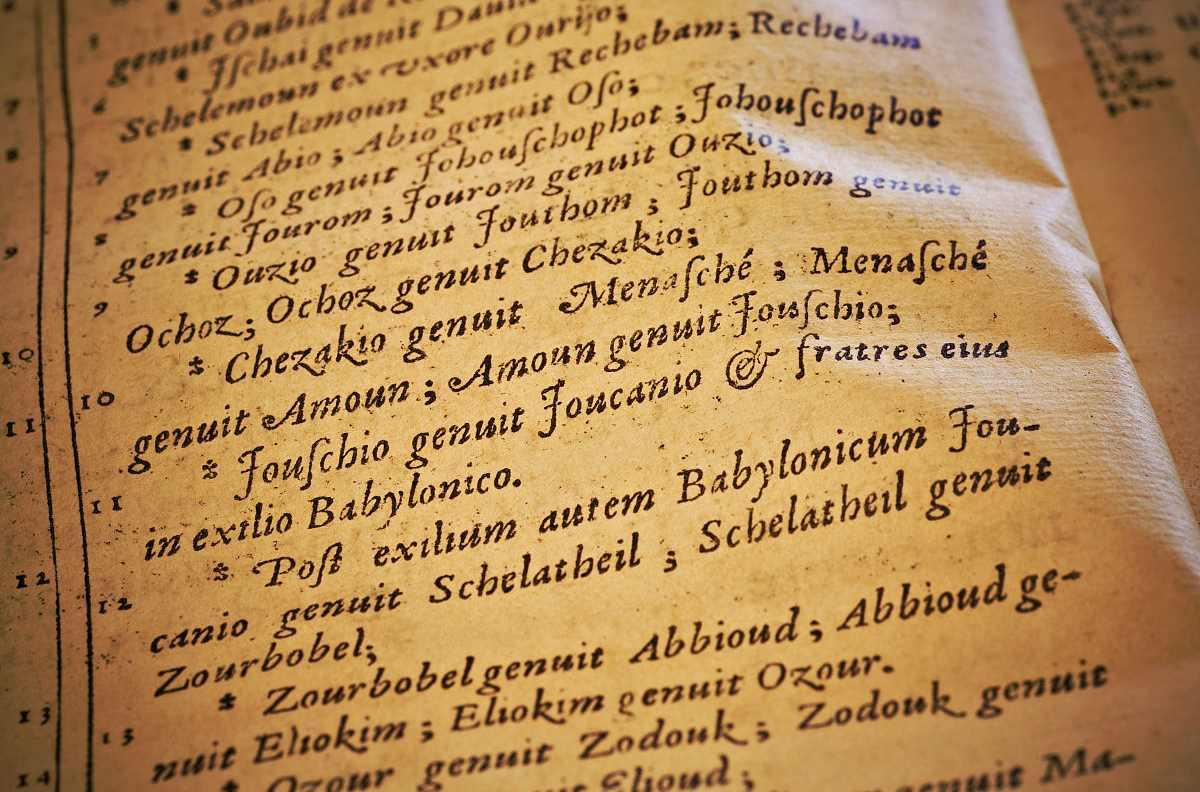

拉丁语(Lingua Latīna)属于印欧语系意大利语族,起源拉丁姆地区(意大利的拉齐奥区)为罗马帝国使用。虽然拉丁语通常被认为是一种死语言,但有少数基督宗教神职人员及学者可流利使用拉丁语。罗马天主教传统上用拉丁语作为正式会议的语言和礼拜仪式用的语言。此外,许多西方国家的大学提供有关拉丁语的课程。在英语和其他西方语言创造新词的过程中,拉丁语一直得以使用。拉丁语是意大利语族(Italic Languages)中仅存的一支。通过对早期意大利遗留文献的研究,可以证实其他意大利语族分支的存在,之后这些分支在罗马

班勇(?―127年),字宣僚,扶风平陵(今陕西咸阳东北)人,东汉名臣班超少子,东汉将领。汉安帝时匈奴攻扰西域,任西域长史,将兵五百人前往西域,与龟兹合兵击走匈奴伊蠡王。永建元年(126年)大破匈奴呼衍王,进一步巩固了汉朝在西域的统治。著有《西域记》,为《后汉书·西域传》所依据。永建二年(127年)去世。

尚可名片

这家伙太懒了,什么都没写!

拜拜,恋爱脑:完美关系的心理学秘密

看一眼- 脑动脉瘤

- 脑死亡

- 脑缺氧

- 周伯通

- 娜娜

- 被嫌弃的松子的一生

- 赵露思

- 马涛

- 明道大学

热点追踪

热门推荐

-

神功

-

黄蓉

-

科威特

-

甜瓜

-

cairo

-

科幻电视作品

相关问答

-

你们小时候放牛吃过那些野果子?

-

人在国外往在国内的朋友卡上汇了五万美元但国内朋友取不出来咋办?

-

苹果新手机4800万像素和1200万像素,差别大不大?

-

竹签去哪找销路?

-

女儿没房子,真的找不到对象吗?

-

DOTA2 TI本子不额外充值,微肝各种活动能升大概多少级?