【文章编号】1002-1329 (2018)增刊2-0005-07

【中图分类号】TU984.11

【文献标识码】B

【doi】10.11819/cpr20181402a

【作者简介】

盛洪涛(1966-),男,博士,武汉市国土资源和规划局局长、党组书记,高级城市规划师。

殷 毅(1961-),男,武汉市国土资源和规划局规划编制处处长,高级城市规划师。

汪 云(1975-),女,硕士,武汉市规划研究院总体规划所所长,正高职高级工程师,注册城市规划师。中国城市规划学会会员。

夏 巍(1979-),男,硕士,武汉市规划研究院总体规划所主任工程师,高级城市规划师,注册城市规划师。中国城市规划学会会员。

【收稿日期】2018-09-20

本文刊载于《城市规划》2018年增刊2

精彩导读

【摘要】在全面深化改革,探索空间治理现代化的新时代背景下,城乡规划作为国家治理体系的重要组成部分,尤其是法定规划体系核心的城市总体规划,责无旁贷地担任着规划转型先行者的角色。文章结合武汉市新一轮城市总体规划的编制工作,从编制理念、规划方法、空间模式、综合交通、文化特色、生态保护、规划实施等方面,总结了武汉的探索与实践。

【关键词】武汉;城市总体规划;探索与实践

EXPLORATION AND PRACTICE OF MASTER PLANNING OF WUHAN CITY IN THE NEW ERA

ABSTRACT:In the new era of comprehensively deepening social reform and exploring spatial governance modernization, urban and rural planning, as an important part of the national governance system, especially the master planning as the core of the statutory planning system, should play the role of forerunner in the planning transformation. Based on the compilation of the new Master Planning of Wuhan City, this paper summarizes the exploration and practice of Wuhan from the perspectives of planning concept, planning method, spatial pattern, comprehensive transportation, cultural characteristics, ecological protection, planning implementation, etc.

KEYWORDS:Wuhan;city master plan;exploration and practice

武汉地处我国经济地理中心,是近现代发展历程中一座极具样本意义的超大城市。汉口开埠促使武汉从传统商埠重镇快速跨越进入近代国际商贸城市,洋务运动开启了武汉近代工业化进程,一五、二五时期大规模工业投资以及长江大桥的兴建进一步提升了武汉的工业基地和交通枢纽地位,改革开放后中国“光谷”、东湖自主创新区等建设使武汉在国家创新版图上又占据了一席之地。当前,多重国家战略聚焦武汉,武汉自身处于城市转型的关键期,《武汉市城市总体规划(2017-2035年)》于2016年初启动,历时2年多编制完成,是从全局层面对城市功能和空间格局进行战略升级和优化的一次重大契机。

1

武汉总规的历史回溯

纵观武汉3500年城市发展进程,受现代城市规划理论指导的时期主要为近100年,可分为民族资本主义、社会主义计划经济、改革开放、经济全球化等4个发展阶段[1]。

民族资本主义时期,孙中山《建国方略》制定武汉发展目标,1947年鲍鼎主持完成的《武汉三镇交通系统土地使用计划纲要》首次提出规划意义上的“大武汉”,明确了武汉国际都市的定位,并提出地铁、市区道路网体系,推动了城市由农业主导向工业化初期转化,奠定了武汉国家交通枢纽和工商业中心地位,明确了三镇职能分工和城市内部功能分区。

社会主义计划经济时期,1954版城市总体规划重点突出对国家“156项工程”的支撑,1959年武汉城市建设规划适应新工业建设需求,进一步明确了武汉工业基地和科技、文化基地及交通枢纽的城市性质。这一时期将工业发展作为城市工作的重点,强化了工业布局和基础设施建设。

改革开放时期,武汉编制了3轮城市总体规划,都对应重大时代背景的转折和战略重点的转变,有效发挥了对城市发展的战略引领作用。1982版总规在计划经济向商品经济转型的背景下,围绕落实“两通起飞”战略,布局了一大批巩固强化武汉交通枢纽地位的战略性工程,并对城市生活设施欠账进行补充。1988版总规在三镇功能相对分工的基础上,谋划了沌口工业园、阳逻港口园区等新的发展空间。1996版总规在国家沿海沿江对外开放的战略部署下,提出疏解主城人口,构建“主城+卫星城”的空间发展模式。

经济全球化、中国城市高速发展时期,《武汉市城市总体规划(2010—2020年)》与《武汉市土地利用总体规划(2006-2020年)》于2010年同年获批。规划顺应中部崛起战略,统筹社会经济发展和生态保护要求,构建“1个主城+6大新城组群+6大生态绿楔”的开放式轴向拓展格局,既有效保护了生态资源,也成功避免了六大新城组群的连绵成片。发展策略上,制定差异化圈层管控措施,主城区控制人口规模,实施“退二进三”,新城组群突出承接先进制造业发展,生态绿楔区域突出生态保护和农业现代化,形成由内而外“三二一”的梯次产业布局。2010版总规实施以来的近10年,武汉城市功能地位实现跃升,“1+6+6”的城市空间格局基本形成,城市面貌也得到大幅改善。但从发展现势进行反思,现行总规也存在一定的局限和不足,主要表现在对大城市病的预计不足,环境污染、人口拥挤、交通拥堵等问题集中爆发;对城市交通方式的改变预计不足,机动车拥有量快速增长和轨道交通大规模建设等同时出现,交通系统冗余性不强;对城乡发展差异的主动应对不足,缺失全域规划、建设、管理的综合体系,“重城轻乡”问题犹存。

2

当下所处的发展阶段

2.1 主要发展形势

全球层面,新技术革命兴起加速全球网络再组织。新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,催生智能制造、“互联网+”、分享经济等新科技、新经济、新业态,武汉在多极化、扁平化的全球城市网络中必须加速科技创新,找准定位,明确自身职能特色。

国家层面,新一轮国家战略构建全方位对外开放新格局。中国城镇化进程进入下半场,各大城市均在践行转型发展。长江经济带发展要求武汉发挥超大城市引领作用。中央提出“一个尊重、五个统筹”的城市发展新要求,城市规划的战略引领、底线管控作用再次加强。当前,随着国家机构改革的深入推进,城市规划也必将从原来的“多规并行”走向“多规合一”,形成“一本规划、一张蓝图”。

地方层面,多重国家战略聚焦武汉,武汉再度充满新的战略发展机遇。国家中心城市建设、“一带一路”、长江经济带、创新改革试验区、自贸试验区,国家综合交通枢纽示范城市、武汉新港空港综合保税区、国家服务贸易发展试点等纷纷指向武汉,武汉市委市政府明确提出“复兴大武汉”的发展目标,武汉亟待通过新一轮总规落实国家战略,优化空间格局,促进城市转型,发挥区域辐射带动作用。

2.2 面临主要问题

历经了城市社会经济的快速发展期,武汉也不可避免地面临一系列发展中的困境,“大城市病”、“新城市病”问题交织,在城市发展能级、空间资源配置、城市品质特色等方面尤为突出。能级方面,基于同济大学唐子来教授的分析研究,武汉区域辐射力的门户作用强于中心作用,对中部地区辐射力不足;对标国家中心城市定位,武汉经济总量尚有较大差距,传统制造业比重过高,战略新兴产业规模、高新技术产业产值与一线城市差距较大,科技创新转化能力不足。空间资源配置方面,主城、新城人地关系失衡,主城人口高居不下,人口和建设高密化态势明显,新城反磁力吸引不足,产城融合发展滞后,土地城镇化明显快于人口城镇化;机动车爆发式增长远超预期,交通拥堵问题日趋严重;城乡二元结构亟待改善,镇村发展滞缓。城市品质特色方面,宜居性和文化彰显仍有较为明显短板,人均公园绿地指标偏低,滨江滨湖特色彰显不足,相当部分历史街区、建筑仍处于被动保护状态,历史保护与再利用的实施机制亟待跟进。这些问题均迫切需要通过总规层面的战略谋划和统筹布局,寻求破解路径,引导城市高质量发展。

2.3发展阶段研判

综合研判,武汉当前处于经济、社会与城市建设转型的多期叠加,既要对标一线城市加快发展,又需放眼未来提前谋划转型,具有转型的多重性、复杂性和渐进性。

首先,经济发展转型更需探索高质量发展路径。2017年底,全市GDP1.34万亿,城市从工业化中后期向后工业化迈进,经济增速将从高速增长转为中高速增长,需要实现从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的动能转换,注重产业结构转型,实现经济结构的不断优化升级。

第二,社会发展转型更需关注人的需求。城市的核心是人,满足人民日益增长的美好生活需要已经成为现阶段城市发展的主要任务。2017年武汉市域常住人口已破千万,在校大学生人数全球,人口素质结构不断提升、中等收入群体规模快速扩大,今后一段时期将是武汉治理大城市病、提升城市功能品质、彰显城市文化特色的关键期。

第三,城市建设转型更需从增量扩张为主转向增量与存量并重。当前,武汉市域全口径城镇建设用地总规模近千平方公里,城市空间发展骨架已大幅拉开,建设用地的快速增长将面临国家资源环境紧约束的“天花板”,亟待在引导新城建设的同时更加关注城市更新、存量规划,加强土地集约节约利用,实现城市由外延扩张向内涵提升转变。

3

新版总规的时代选择

3.1明晰多元价值取向

中央城市工作会议指出,“城市发展是一个自然历史过程,有其自身规律”。世界城市发展的历史也表明,城市发展过程既是城市经济与人口、城市空间与规模相互协调、相互促进的成长过程,也是城市特有的文化与城市精神发育成长的过程。城镇化快速发展期,城市往往被作为满足经济增长单一功能的机器,所有资源都集中在如何推动城市经济增长,城市规划也多考虑单一的经济增长功能。而当经济逐步进入相对稳定的发展期,城市文化特色、生态环境品质、社会包容等就成为城市竞争力的重要因素,近年来国际上对城市评价标准逐渐增加了人本、创新、文化、宜居等新维度。因此,新一轮武汉总规在关注城市经济竞争力的同时,也更加注重城市文化竞争力、科技竞争力等多元规划价值维度[2]。

科技创新是全球城市发展动力转换的趋势。武汉具有丰富的科教资源和大学生基础,普华永道和中国发展研究基金会合作发布的《机遇之城 2016》(中国版)显示[3],武汉的智力资本和创新在24个城市中排名第三。武汉总规在规划目标、发展战略、空间布局等方面,强化对城市科技竞争力的谋划,把科技创新作为城市发展愿景的重要举措,打造具有全球影响力的产业创新中心和国家科教中心。

文化发展是现代城市不可缺少的动力之一,城市“同质化”问题已经成为中国乃至世界城市的通病。新一轮武汉总规更加关注城市文化软实力,通过对生态空间严格保护,凸显武汉鲜明的滨江滨湖特色,以历史文化的活化利用和文化创意产业、文化功能区的建设,打造国际滨水文化名城。

3.2秉持更可持续的规划理念

新一轮武汉总规准确把握城市发展阶段特征,突出时代元素和武汉特色,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提升科技、文化、经济等城市核心竞争力为导向,强化以人的全面发展为核心,引领城市更可持续发展。

首先,树立以人为本、包容共享的核心价值观。从注重物质空间建设转向关注社会建设与空间治理,回归城市为人服务的本源价值。

其次,强化区域协同、城乡一体的战略视野。武汉的发展不能“孤独领跑”,必须顺应经济全球化、区域一体化发展态势,落实国家区域战略,参与国内外竞争和合作;并推动城乡要素合理配置和基本公共服务均等化,统筹全域空间协调发展。

第三,坚持生态优先、绿色低碳的发展路径。优先保护城市生态本底,城市规模与布局应符合城市环境承载力和基础设施承载力。

第四,坚持底线约束、睿智增长的空间策略。严守底线,坚持紧凑、适度混合、轴向拓展的空间秩序,从增量扩张为主转向增长与存量并举的精明增长;彰显滨江滨湖的地域特色和文化魅力,提升城市发展水平和质量。

3.3构建“1+5”复合目标体系

武汉2049远景发展战略研究提出分3个阶段建设“更具竞争力、更可持续发展的世界城市”愿景。其中,2020年前是国家中心城市的成长阶段,武汉将全面建成小康社会;2021-30年是国家中心城市的成熟阶段,将进入后工业化阶段、城市建设稳定期;2031-49年将进入世界城市的培育阶段。党的十九大明确了建设社会主义现代化国家新征程的两个阶段。新一轮武汉总规基于对现实问题、发展阶段的研判,以提升三大城市竞争力为核心,提出面向2035年的“1+5”目标体系。

“1个愿景目标”,即将武汉打造为“创新引领的全球城市,江风湖韵的美丽武汉”,充分体现了武汉在面临经济全球化新变革、国家战略安排新时期、科技产业革命新浪潮时期、城市转型与规划转型新时代背景的战略思考,强化突出了武汉的城市个性和特色。其中,“创新引领的全球城市”体现了更具竞争力的城市硬实力,突出武汉的科教创新、交通枢纽优势,对应创新城市、枢纽城市、安全城市等3个分项目标;“江风湖韵的美丽武汉”体现了美丽宜居的城市软实力,突出武汉的滨水文化特色,对应滨水文化名城、宜居城市等两个分项目标。在此基础上,按照“可跟踪、可落地”的思路,对应提出了5大类、40子项的总体规划指标体系,特别是结合武汉当前发展阶段和城市特色,专门提出了主城区人口规模、主城区非生产性滨水岸线占比等特色指标,形成了“从目标到指标”的战略指引体系。

4

武汉特色的创新实践

4.1探索“多规合一、多层合一”的规划编制模式

4.1.1 多规合一,统筹全域空间管控体系

新一轮武汉总规采取“两规合一、三规同步、多规融合”的工作思路,以“综合交通体系规划适度先行,城市总体规划全面统筹,土地利用总体规划支撑保障”的工作方式开展。基于武汉多年规土合一的管理体制优势,以“城”、“土”两规深度合一为基础,统筹多源数据,衔接纳入发改、经信、交委、建委、环保、园林等部门行业发展规划,实现规划“底图、指标、总图、管控”的深度统一,为建立覆盖全域的“多规合一”空间规划体系奠定基础[4]。一是突出空间规划的“战略性”,明确规划目标、空间结构、政策分区等战略引领要求;二是突出空间规划的“约束性”,统筹划定城镇开发边界、基本农田保护线、基本生态控制线“三界”,明确山、水、林、田、湖、草等自然资源保护要求;三是突出空间规划的“综合性”,科学配置各类空间资源要素,优化城市功能和空间布局。同时,建立融合信息共享、部门协同、项目审批、实施监督、评估考核、服务公众等一体的空间信息平台,实现政府各部门管理的纵向联动、横向协同。

4.1.2 多层合一,建立“总-分-控”传导机制

建立全域“三界五线”刚性管控体系,充分强化总规的底线约束作用。以“三界”统筹生活、生态、生产“三生”空间;以蓝线、绿线、黄线、紫线、红线等“五线”以及公益性服务设施[5],落实民生类强制性内容。

在新一轮总规的编制过程中,同步推进分区规划、控制性详细规划的全面升级,探索一套“总体规划-分区规划-控制性详细规划”一体化的编制技术方法与传导机制。法定规划技术文件与政府公共政策相结合,强化分层级、分类型、差异化规划指引,实现总规在空间维度、时间维度上“好用”和“落地”。突出“三界五线”等强制性内容在不同层次规划中的传导和衔接,其划定深度与各级事权相对应[6]。总规的“三界五线”突出结构性、系统性[7],“三界”在“总-分-控”3个层级实现边界和精度统一;“五线”及公益性服务设施重点对市、区级设施,以及按照国家相关规范要求必须控制的设施划定用地边界,需在下层次规划中严格落实;区级以下设施则采取“指标标准+文字说明”的定量控制方式,在文本中予以规定,具体点位和边界待由下位规划确定。

4.2关注宏观区域与中微观空间并重的发展策略

4.2.1 区域统筹,构建大都市区空间新层次

首次提出构建武汉大都市区空间层次。城市群已成为国家、区域经济发展的中枢,大都市区作为城市群的增长极与辐射源[8],更是参与国际竞争的地域空间单元。当前,武汉周边已出现若干经济紧密合作区域,具备大都市区发展雏形。从纽约、伦敦、东京、巴黎、北京、上海等世界城市的发展经验看,武汉有必要也有可能在空间尺度达5.7万km2 的武汉“1+8”城市圈和8000余km2 的武汉市域这两个层次之间,构建一个承载国家或区域中心职能的“武汉大都市区”空间层次,实现生态、产业、交通、服务的一体化。

规划按照空间临近、紧密通勤、经济关联、功能互补等原则,通过时空距离法、经济联系法、人口流动法等定量方法[9],以机动出行1h空间距离为半径,划定武汉周边紧密联系地区,通过定性校核,将重要生态空间、重大基础设施所在地和具有空间一体化发展趋势的地区纳入,最终确定武汉大都市区空间范围(图1)。在此范围内,通过识别区域生态空间的约束性要素与区域城镇廊道的引导性要素,并主动对接国家战略要求和长江中游、武汉城市圈空间发展格局,统筹安排协作互补的功能网络体系,解决区域生态安全共保、重大基础设施对接、功能同质化竞争等问题,实现武汉大都市区的一体化、同城化发展。

▲图1 |武汉大都市区范围示意

Fig.1Scope of Wuhan metropolitan area

4.2.2 睿智增长,优化市域城镇空间结构

关注市域城镇空间战略重点、集约发展,强化空间特色。规划按照“轴带-节点”发展模式,以生态环境承载力为硬约束,以复合交通廊道为引领,引导人口、用地、产业等带状集聚发展,并串联节点新城、节点城镇、功能性节点战略区,构建“开放式、多中心、网络化”的城市空间结构。

优化城市空间结构,由“轴向放射发展”走向“区域轴带城市”。规划对接区域发展动能,突出三大开发区,在既有“1+6”空间格局基础上,优化形成“1个主城+3个副城+3个新城组群+1个未来城市”的市域空间结构,进一步突出发展重点,引导空间睿智增长。

4.2.3 注重人本,提出差异化分区发展策略

更加关注中微观尺度的政策分区,提升空间策略的精细化。借助建筑量、实有人口、手机信令等新数据,对开发边界内不同建设区域制定差异化发展策略。主城强化城市有机更新,降低人口、建筑密度,注重各阶层人群需求,实现服务设施配置的均衡化,历史文化保护与利用,人居环境品质的提升,并基于“动静分区”①,提出修补、提升和更新等3类实施策略。对外围新城,则强化用地集约增长,突出产城融合、职住平衡,提高服务设施配置,提升人口集聚力,特色化、高标准建设。同时,加强乡村地区资源整合,分类引导平原农业区、滨水滨湖区、国营农场区、山地丘陵区等区域乡村有序发展,按照集中发展、适度保留、逐步迁并3类村庄进行管控,分区分类引导美丽生态村庄建设。

更加关注城市社区、乡村等城乡居民日常生活微空间。按照15步行可达、服务人口3万~6万人的标准,基于对不同阶层人群使用设施类型和频率的数据研究,构建安全、友好的差异化居民基本生活空间单元。乡村建设遵循集约节约利用土地的原则,以生态村庄为单元,全面完善乡村公共服务设施和基础设施,提升乡村的人居环境,注重传统文化、风貌的保护和传承。

4.3树立“地铁+慢行”的绿色交通发展理念

4.3.1 与城镇空间互动的复合交通走廊

强化复合交通走廊的支撑和引领作用。制定综合交通发展战略和整体发展策略,以达到交通与空间双向协调、交通各子系统间充分协调,使城市交通系统具备更好的可达性、更低的时空成本、更高的服务效率,促进城市空间布局与交通走廊的良性互动。按照“多快多轨”复合交通廊道模式,在城市主要发展轴向上构建城际铁路、市域铁路及快线、市区轨道等轨道系统,以及高速公路、快速路、国省道等骨架路网系统所共同组成的对外联络干线通道走廊,支撑城市与区域一体化发展。

4.3.2 绿色出行的人本交通

坚持公交优先理念,逐步实现“从对小汽车友好向对行人友好”的交通转型,打造绿色出行楷模。优化居民交通出行结构,倡导“地铁+慢行”为主体的交通出行方式,实现公交、慢行、小汽车“442”的出行比。规划构建国家铁路、城际铁路、都市快轨、城市轨道“四网合一”的轨道网络体系,以“地铁+慢行”交通方式为基础,构建站点综合功能区和地铁小镇功能区。同时,创造良好的慢行交通环境,建立安全、连续的城市慢行网络,以市域绿道网络串联城市公园、城市中心等公共空间。

4.4创新“集建+非集建”的全域城乡空间体系

现行总规将武汉市域划分为都市发展区、农业生态区两个空间层级,规划更多地聚焦于都市发展区范围,而对外围农业生态区缺少系统性思考,仅依靠城镇体系规划难以发挥城乡统筹作用。新一轮总规将关注点扩展至全域城乡区域,融合城规与土规的理念和方法,基于城镇开发边界的划定,将市域划分为集中建设区和非集中建设区两大层次,分类制定功能和空间管控要求。(图2)

Fig.2Changes of spatial control level of Wuhan City

4.4.1 高效集约化的集中建设区

集中建设区是城市发展和集中建设的区域,承载城市生活、产业、公共服务等职能。区内遵循“紧凑集约、睿智增长、多轴多心”的空间原则,建设用地指标、公共交通设施、高品质公共服务设施、工业园区向集中建设区内集聚,促进人、地、产以及交通、设施的匹配适应。

4.4.2 生态功能化的非集中建设区

非集中建设区通过引导“功能小镇+生态村庄+郊野公园”建设,统筹生态保护、农业生产、村庄建设、休闲旅游等功能,将生态优势转化为生态红利,成为集中建设区职能的有益补充。依托山水资源优势,对小城镇进行分类引导,结合乡镇服务功能升级,突出专业化和特色化,打造具有武汉特色的旅游度假、生态、创新创意等特色功能小镇集群。将村庄建设与生态保护、农业生产、旅游发展相结合,形成“居、产、服、游”一体化、田园化的生态村庄体系,按照自然地理特征、集聚规模、空间形态、耕作习惯等对村庄进行分类,对整治方式、人口密度、公共设施、交通设施等制定分类发展要求。同时,以风景区、自然保护区、森林公园等生态空间为基础,整合农田林网、河湖水系,构建集生态保育、科普观赏、运动游憩、农业体验等功能于一体的复合型郊野公园集群,实现生态资源保护和游憩功能品质提升的共赢。

4.5凸显总体城市设计引领的滨水文化魅力

城市特色是城市个性的彰显和对城市独特性的高度概括,是支撑城市竞争和发展的巨大动力。中央城市工作会议强调要加强对城市风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。

4.5.1 具有滨水特色的城市发展目标

武汉拥有丰富的山水自然资源,呈现“两江交汇,龟蛇锁江;大江大湖,小山迤逦”的整体特征,水域面积占全市国土总面积的1/4。武汉历史文化底蕴深厚,以“荆楚汉派、多元包容”为主要特征,拥有众多的历史文化遗存。但武汉山水禀赋和文化底蕴利用尚显不足,城市文化特色和形象定位不尽清晰。新一轮总规将滨水文化名城作为城市发展目标体系之一,彰显了江风湖韵的城市风貌特色,塑造荆楚汉派城市品牌,增强城市魅力。

4.5.2 具有文化底蕴和地方特色的城市风貌塑造

结合武汉“拥江亲湖”的自然本底,通过总体城市设计理水营城,建立城市形态格局、城市特色空间载体、景观风貌体系、开敞空间体系,突显“两江交汇、三镇鼎立、百湖之市”的独特城市景观格局。结合三镇差异化的文化特色,引导城市标志点、景观中心历史街区的保护和建设,以及建筑风貌塑造和重大文化设施布局,逐步形成三镇鼎立的特色景观以及多元文化风貌。同时,统筹生态水网与园林绿网、公共开放空间网、城市绿道网,实施“江湖连通”和“蓝绿织补”,构建开放连续、有机融合的城市蓝绿网络。

4.6围绕总规实施制定行动策略

4.6.1 研究制定可操作、可执行的规划政策

武汉新一轮总规在编制初始制定了总规编制指导意见,作为规划编制的纲领性文件。在总规完成后,为保障规划实施,将出台总规实施指导意见,建立任务分解、责任主体落实机制,保证总规目标、任务的逐级、分阶段落实。同时,还建立城市体检评估机制,通过“一年一体检,五年一评估”,对总体规划实施情况进行实施监督、定期评估、动态调整,发挥规划的战略引领和刚性管控。

4.6.2 以行动计划落实规划转型战略

总规编制完成后,针对总规引领城市转型等结构性、基础性方面,选择重点和难点领域,建立总规战略实施行动计划,包括大都市区协同、地铁城市、文化功能区、滨水生态绿城、郊野公园、15生活圈、小镇集群、城市双修等行动计划,作为深入落实总规内容、体现武汉特色、指导城市转型发展的行动规划纲领。

5

结语

新时期背景下,新一轮武汉城市总体规划致力于准确把握城市发展阶段,发挥总体规划的战略引领和刚性管控作用,统筹规划、建设、管理三大环节,探索符合成长型超大城市需求的总体规划编制特点。下一步,还将紧跟国家关于国土空间规划改革的方向,以两规为基础,探索武汉市空间规划体系的构建,期待能为的规划同行提供有益的借鉴。

注释

① 动静分区:武汉市控规升级版规划提出的城市更新区域划分。其中“动区”是城市更新中拟进行拆除并重新建设的区域,“静区”是城市更新中基本保持不变区域。

基于多情景模拟的武汉市空间结构形态研究 【文章编号】1002-1329 (2018)增刊2-0019-08

【中图分类号】TU984.11+ 3

【文献标识码】B

【doi】10.11819/cpr20181404a

【作者简介】

盛洪涛(1966-),男,博士,武汉市国土资源和规划局局长、党组书记,高级城市规划师。

殷 毅(1961-),男,武汉市国土资源和规划局规划编制处处长,高级城市规划师。

李海军(1976-),男,武汉大学博士研究生,武汉市规划研究院东湖分院院长,高级城市规划师,注册城市规划师。中国城市规划学会会员。

唐知发(1984-),男,武汉市规划研究院总体规划所规划师。

【收稿日期】2018-09-20

本文刊载于《城市规划》2018年增刊2

精彩导读

【摘要】武汉历史悠久、人文荟萃,两江交汇、三镇鼎立,湖群密布、河网纵横,呈现出空间碎片化、多样化的特征,也决定了城市空间形态的多元化、复杂性。本文系统回顾了武汉历轮城市总体规划的空间结构,深入剖析了历史空间演变特征与城市发展动力机制,进而识别出影响城市空间结构的核心要素;从“关注人、关注城市-区域、关注自然”的角度出发,基于人的中微观尺度空间、现状空间分级特征、武汉大都市区、廊道-轴带理论等方面,通过多情景模拟方法分析了城市空间结构与发展模式,构建了适合武汉未来发展的“1331”城市空间结构方案,为转型发展背景下的新一轮总体规划编制工作奠定基础。

【关键词】城市空间结构;空间形态演化;多情景模拟;总体规划;武汉

A SPATIAL STRUCTURE STUDY BASED ON MULTI-SCENARIO SIMULATION

ABSTRACT:Wuhan has a long history and a galaxy of advanced culture and talents.It is located at the confluence of the Hanjiang River and Yangtze River and consists of three adjacent towns, with lakes and rivers all around. The space presents fragmented and diversified characteristics, and it leads to the complexity of urban spatial form. This paper systematically reviews the spatial structure of Wuhan urban master plans in each period, and analyzes the characteristics of Wuhan's historical spatial evolution and the development dynamic mechanism, and identifies the core elements affecting the urban spatial structure. Focused on the people, the city-region, and the nature, based on the medium-micro spatial scale, the classification of the current space, the metropolitan area of Wuhan, the corridor axis-belt theory, etc., this paper analyzes the urban spatial structure and development mode through multi-scenario stimulation, and puts forward a “1331” urban spatial structure adapting to future development as well as laying foundation for the new round of master plan compilation under the background of transformation and development.

KEYWORDS:urban spatial structure;spatial form evolution;multi-scenario stimulation;master plan;Wuhan

武汉因水而兴、临江而建,地处江汉平原东部、经济地理中心,长江、汉江纵横境内,形成了独特的“两江交汇、三镇鼎立”自然格局和“龟蛇锁大江、黄鹤揽胜景”的城市意象。截止2015年底,武汉市GDP突破1万亿元,人口总量超过1000万人,城镇建设用地规模接近1000km2 ,迎来了重大发展机遇期和城市转型期。但在经济和人口快速增长的同时,武汉城市空间结构亟需优化和重构,以适应当前及未来城市发展的需要。自2016年初以来,武汉市启动了新一轮城市总体规划编制工作[1]。本研究从“关注人、关注城市-区域、关注自然”的角度出发,采取目标导向与问题导向相结合、负面清单与情景模拟相结合的技术方法,定量分析城市空间演化的动力机制,研究提出更加科学、更加合理的城市空间结构方案,为新一轮总体规划编制工作提供技术支撑。

1

武汉历轮城市总体规划空间结构

中华人民共和国成立至今,武汉市先后编制或修订完成了8轮城市总体规划,对应重大时代背景的转折、战略重点的转变,促进了城市空间模式的转型,有力地支撑了经济社会和城乡空间的发展,呈现出“主城-主城+卫星城-都市发展区”的发展态势,大致可划分为空间填充式、空间内聚式、空间扩展式3种类型(图1)。

▲图1 |建国后武汉历轮城市总体规划结构示意

Fig.1Spatial structure of all previous Wuhan master plans after the founding of new China

一是建国后至改革开放:以服务生产为核心的填充式空间构想。这一阶段开展了4轮总规编制(1954版、1956版,1959版、1973版),突出了以项目为核心的紧凑布局模式,城市空间结构受地形地貌等自然条件影响较大。作为国家重点建设地区之一,武汉在城市建设重点、城市发展方向的选择上积极配合国家重点工业建设项目的选址和建设来进行。

二是改革开放至1990年:以主城区为核心的内聚式空间构想。这一阶段开展了两轮总规编制(1982版和1988版),城市空间结构主要局限在主城区内部,依托道路进行紧凑增长,重点规划建设公共服务设施和市政基础设施,1988版总规首次提出利用汉口铁路旧线发展轨道交通,对推进城市空间拓展、促进经济社会发展起到了积极的指导作用。

三是1990年以后至今:区域协调下的开放式空间结构规划设想。这一阶段开展了两轮总规编制(1996版和2010版),自“十五”以来随着经济社会的快速发展,我国城市区域化进程进一步加快,武汉城市建设进入了新一轮发展时期。两版总规指导了武汉城市空间逐渐由主城区向外拓展,1996版总规首次提出了“主城+卫星城”的空间结构。

现行《武汉市城市总体规划(2010-2020年)》于2010年3月8日获得国务院批复[2],即2010版总规。该规划按照“城乡统筹、集约发展”的思路,将市域划分为都市发展区和农业生态区。其中:都市发展区是城市功能的主要集聚区和城市空间的重点拓展区,利用江河湖泊的自然格局和生态绿楔的隔离作用,依托“双快一轨”重要交通干线,形成“以主城区为核、多轴多心”的“1+6”空间结构,奠定了国家中心城市的空间发展框架;农业生态区坚持“因地制宜、突出特色,集约发展、综合配套”的原则,有重点地培育一批特色小城镇,大力推进农村地区现代化发展,保护生态环境,加快形成城乡经济社会发展一体化新格局。

2

武汉市的现状城市空间结构特征

自2010版总规实施以来,对于武汉市的经济社会发展、城市空间拓展及功能布局、市政基础设施建设、生态环境保护等方面起到了积极的作用。随着快速工业化、城镇化进程,武汉城市规模和数量大幅增长,城市空间高速聚集与扩张,城乡面貌日新月异[3]。武汉市的现状空间结构主要呈现以下4个方面的特征:

(1)城市逐渐向区域化方向发展,武鄂、汉孝等临界地区一体化诉求不断加强。受到区位条件、地理环境、城市地价等方面的影响,武汉部分城市功能呈现“外溢”现象,鄂州、孝感、咸宁、洪湖等近汉地区成为承载武汉功能外溢、城市区域化的重点空间。如:鄂州市葛店科技新城重点承载了东湖新技术开发区的创新型产业,实现了武鄂同城化发展;孝感市孝南区发挥紧邻武汉天河机场优势,积极承担临空产业功能,共同打造临空经济区;武汉经济技术开发区与洪湖市共建新滩产业园,促进制造业功能、空间向周边拓展延伸。

(2)都市发展区和农业生态区差异化发展,有序引导城镇空间分区、分类集聚。近年来武汉市大力推进新区新城中心、工业倍增示范园区建设,都市发展区成为城镇化、工业化的主要空间载体,集中了全市94%城镇人口、93%城镇建设用地,已经形成11个主导产业、6个千亿产业集群,有效控制了城市建设的无序扩展。农业生态区内以农业生产和生态保护为重点,由于土地、财政投入倾向于都市发展区,位于农业生态区的小城镇发展动力不足,发展空间受到制约,商贸业态功能较单一,普遍以服务小镇居民的日用商业为主。

(3)“1+6”城市格局初步形成,但主城过密、新城过于均衡、空间绩效偏低。主城区呈现多中心、多组团发展,二七沿江、武昌滨江、四新等重点功能区加快建设,以金融商务为核心的现代服务业集聚发展迅速,但人口密度过大、建设高密化,其中二环内人口密度达到2.9万人/km2 ,交通拥堵、热岛效应等“大城市病”严重。依托主要交通干线,轴向发展的6个新城组群基本形成,但新区新城布局过于均衡,人口集聚度不够,用地产出效率不高,产城融合相对不足,文化体育、社会福利等公益性设施配置水平不高(图2)。

Fig.2Spatial growth of urban construction area in Wuhan

(4)“两轴两环、六楔多廊”的生态框架体系逐步固化,但生态红利发挥不足。武汉自然山水生态基质总体保留较好,滨湖临江等公共开敞空间相对完整,城市绿网、水网体系不断完善,初步构建了“轴、楔、环、廊”的全域生态框架,划定了基本生态控制线,实现了生态控制线的立法保护,生态保护法规体系基本构建。但滨湖临江的生态优势还有待进一步彰显,生态功能引导和发展相对不足,生态空间的有效利用机制尚未系统建立。

综上所述,武汉由建国之初的主城区内聚式发展逐渐迈向区域一体化发展,并在全球经济格局和世界城市体系中扮演着越来越重要的角色,未来城市区域化和区域城市化将成为武汉城市空间格局发展的重要因素。纵观武汉不同时期的城市建设和发展,都与当时所处的国际国内环境变化、经济发展要求密切相关,并在空间秩序和城市形态上予以印证。诚然,武汉在重大转型和发展过程中,城市规划发挥了重要指导作用,建国后的8轮城市总体规划在各个历史时期都坚持与经济社会发展互相协调,很好地服务了城市建设和管理。

在城市快速发展的过程中,对比上海、广州等东部先期进入工业化中后期的特大城市发展轨迹[4],武汉也呈现出市场投资驱动下的城市空间圈层式快速蔓延、区域城镇体系结构不够完善、空间结构形态不尽合理、公共中心体系不够明晰、“大城市病”日趋严重、生态环境保护压力日益增大等问题。如何进一步优化城市空间格局,建立与城市发展目标、发展路径相适应的城市空间体系,从区域一体化的视角重构城市空间结构,坚持有机疏散、精明增长、紧凑发展、生态文明等先进规划理念,是武汉城市空间发展的基本出发点。

3

多情景模拟的

武汉城市空间结构方案

综合分析城市发展的内外形势,当前武汉正面临着“战略机遇期与建设转型期叠加、功能完善期与品质提升期交汇、主城更新期与新城拓展期并行”的机遇和挑战,需要勇于承担国家赋予的重要使命,实现经济、社会、技术、空间等发展模式的转型。这一时期城市发展具有转型的多重性、复杂性、渐进性,武汉市新一轮总体规划既要尊重不同发展阶段的规律性,也要注重后工业化阶段的高质量发展。

3.1城市空间结构优化的主要思路

3.1.1 适应城市区域化发展,构建更加开放的大都市区空间结构

对标伦敦、巴黎、东京、上海等世界城市建设经验,把握特大城市、超大城市区域化发展的一般规律,加强武汉与周边城市一体化发展,强化近汉地区空间统筹协调,以1h多模式交通通勤距离为基础(60~80km半径),综合考虑经济、人口、生态、重大基础设施等要素,划定武汉大都市区范围。积极发挥武汉国家中心城市的辐射带动和功能引领作用,强化武鄂、汉孝、武咸、武仙为核心的4条主要轴向发展廊道,以鄂州、黄石、黄冈、孝感、咸宁、仙桃等6个城市为综合服务节点,构建更加开放的武汉大都市区空间格局。

3.1.2 把握“紧增长”到“零增长”变化趋势,促进空间模式转型

改革开放以来,武汉城市建设用地增量基本保持了“高增长”状态,特别是“十一五”、“十二五”期间,城市建设用地年均增量达到27km2 。随着国家生态文明建设的深入推进,更加强调集约节约利用土地资源,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。预计2025年之前武汉市将呈现“紧增长”状态,2025年之后将逐步转向“零增长”发展,逐渐从外延式扩张向内涵式提升转变,城市修补、生态修复成为城市空间发展的重点。

3.1.3 注重空间规划的精细化,强化中微观空间结构优化

坚持高质量发展,加强分区空间政策差异供给,促进空间治理精细化,主城区强化以存量空间为主,通过城市更新促进空间升级;新城强调产城融合发展,根据在武汉建设国家中心城市中的地位,突出重点新城建设综合性城市。坚持以人民为中心,把握人民对美好生活的向往和需求,重视城市空间肌理特征,更加关注中微观尺度空间,更加关注社区尺度空间,更加关注城乡结合部、农业农村地区,完善城市空间规划体系与现代城市治理体系。

3.1.4 强化轴向引导发展,构建“廊道-节点”城市空间格局

坚持以“两型”社会建设为导向,把生态文明建设放在突出地位,在尊重自然、顺应自然、保护自然的基本前提下,树立“精明增长”、“紧凑城市”理念,通过TOD引导拉开城市发展框架,形成“轴带-廊道”的城市发展模式和 “多中心、组团式、网络化”的开放城市空间结构。注重主要发展廊道用地布局、人口分布与交通设施配套的协调统一,打造交通设施与用地布局、人口分布、配套设施等高度一体化的“交通-用地-设施”复合系统。

3.1.5 健全全域空间网络化,关注非集中建设区空间体系

武汉历轮城市总体规划都突出了集中建设区的空间结构和布局,而非集中建设区作为全市生态维育、农业生产、镇村发展的重要区域,是构建全域城乡空间格局的重要组成部分。在国家大力推进乡村振兴、生态文明等战略背景下,将突出非集中建设区的空间体系和结构,重点构建“功能小镇+生态村庄+郊野公园”体系,通过规划引导、主动建设,促进生态环境保护、城镇功能提升、乡村活力复兴,优化完善城市功能,实现城市发展方式转型。

3.2不同情景下的武汉城市空间结构方案

根据《武汉市城市总体规划(2017-2035年)》(草案),立足于国家战略要求和区域发展责任,突出武汉特色、现实基础和时代特征,确定了“创新引领的全球城市,江风湖韵的美丽武汉”目标愿景。本次研究面向2035年的目标愿景,继承和延续历轮城市总体规划空间布局,对接武汉大都市区空间结构方案,着重分析不同发展动力机制下武汉城市空间发展的可能性,研究提出不同情景模拟的城市空间结构方案。

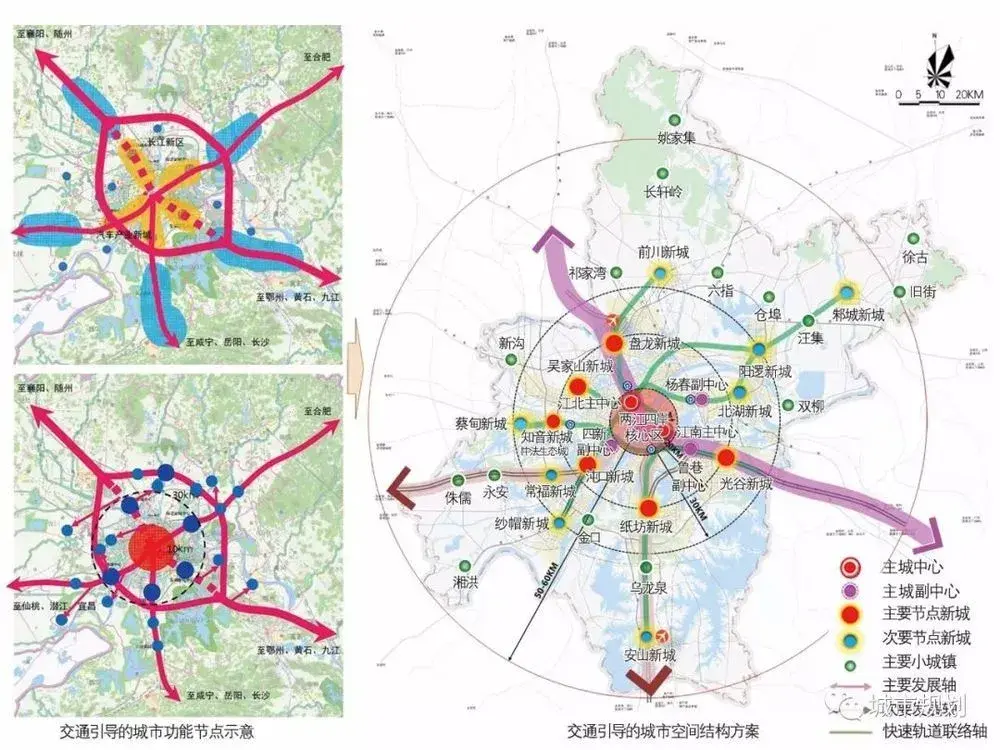

3.2.1 基于交通引导(TOD)的空间结构方案

多模式交通对城市空间结构具有重要的影响作用,主要体现在3个方面:一是依托综合交通体系形成网络化的城市发展格局,呈现更为复杂和开放的动态结构;二是构建由高铁、城际、公路、轨道及高等级道路网络为主骨架,形成面向长江中游城市群及武汉“1+8”城市圈的重要支撑系统;三是发挥城际铁路、市域铁路、轨道沿线土地开发的廊道引导和辐射效应,遵循TOD发展理念,基于交通廊道轴向引导和轨道交通站点新城开发,形成以轨道网络为依托的“轴带-廊道”发展带,促进武汉大都市区轴向发展。

依托以轨道交通和骨干道路为基础的多模式交通体系引导城市空间轴向拓展,构筑更为复杂和开放的动态结构。武汉市域、武汉大都市区和武汉城市圈3个层面分别打造“1h门到门、1h点到点、1h站到站”通勤圈(交通圈):一是在市域范围,规划建设高强度的轨道交通和高密度的路网,支撑人口和功能集聚,强化城市主中心,通过公共交通轴向串联多个网络化节点新城;二是在武汉大都市区范围,依托多种形式的交通网络,重点形成武鄂黄黄、汉孝、武咸、武仙等复合交通廊道,支撑节点城市和综合组团发展;三是在武汉城市圈范围,加强不同类型的交通枢纽建设,以交通枢纽锚固“核心-轴带”结构,积极融入国家区域城镇发展走廊,实现与国家战略思路的统一(图3)。

Fig.3Urban spatial structure scheme guided by transportation

3.2.2 基于生态优先(EOD)的空间结构方案

“生态优先”理念强调对自然生态环境的保护与合理利用,将生态文明意识置于首要位置,优先建立区域生态景观架构,并以此作为引导城市空间形态的基本框架。通过市域多个生态因子进行分析,根据环境影响因素的权重关系进行数字化处理,然后建立数学模型,运用GIS空间数据处理能力,明确各类“不变”因素的量化数据,再叠合形成不同等级的土地适应性分析图,据此判断城市发展方向、发展潜力地区、生态保护地区,强化非集中建设区空间功能发展,实现城市从“紧增长”到“零增长”转变。

坚决落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的高质量发展要求,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,构建武汉与周边区域一体化的生态框架体系,探索生态优先、绿色发展新路径。一是区域协同,构建“区域生态环”。依托武汉城市圈生态发展格局,整合北部大别山系和南部幕阜山系及大型湖泊水库资源,打造集生态保护、风景游赏、现代都市农业生产、新农村建设、生态休闲等多功能于一体的生态保护圈。二是内引外联,确保“六楔”贯通。整合市域山体、河流、湖泊、湿地、森林、农田等自然生态要素,构建“大湖+”、“郊野公园+”游憩功能体系,固化“两轴两环、六楔多廊”的全要素生态框架。三是轴向引导,打造“三生”融合空间。依托“多快多轨”复合交通走廊引导建设城镇空间,严格保护生态空间、农业空间,优化完善“1+6”城市空间格局(图4)。

▲图4 |生态优先的城市空间结构方案示意

Fig.4Urban spatial structure scheme based on ecological priority

3.2.3 基于产城融合(IOD)的空间结构方案

城市是为人服务的,而最能体现高效率、高品质宜居环境的尺度是社区。社区是社会有机体最基本的内容,也是城市的“细胞”和城市空间的最基本单元。随着社会的进步和科技的发展,城市发展进入更新改造与存量优化的时期,更加关注不同人群差异化、多样化的中微观尺度空间供给。围绕轨道交通站点、绿化开放空间、社会服务设施来组织居民生活空间,打造15日常生活圈,构建职住相对平衡的扁平化中心体系,塑造社区单元尺度的人性化、特色化城市空间,支撑更加多元、开放的城市空间体系。

基于产城融合发展与城市“双修”的思路,以人的需求为导向,从“城市竞争力提升”和“市民生产生活需求”两个角度,分别采取“高端服务功能集聚化”和“生活服务职能扁平化”两条路径,通过手机信令、大众点评、百度热力图等大数据平台,重点对城市空间影响关联的商业服务业设施等进行量化分析,按照强弱发展关系进行主次分类,明确不同层次的空间离散集聚度,提出多轴、多中心的城市空间结构方案(图5)。

Fig.5Urban spatial structure scheme based on city-industry integration

3.3武汉市域空间结构方案—“1331”结构

3.3.1 城市空间发展模式

研究突出战略重点、集约发展,强化空间特色,集聚空间要素,按照“轴带-节点”的发展思路,以区域一体化和城市空间结构优化为核心,突出生态底线约束和交通廊道引领的作用,引导人口、交通、用地、产业带状集聚发展;以长江两岸活力区(CAZ)为核心,以交通枢纽节点要素为重点,以城市功能和宜居品质提升为出发点,串联功能性节点战略区、节点新城、节点城镇,构建“开放式、多中心、网络化”的城市空间结构。

3.3.2 城市空间结构方案

综合不同情景条件下的城市-区域空间结构方案,强化承载国家中心城市核心功能的战略板块,发挥长江新城的带动作用,突出对未来发展不确定性的超前谋划,在既有“1+6”城市格局的基础上,优化形成“1个主城、3个副城、3个新城组群、1个未来城市”的市域空间结构,即“1331”结构(图6)。其中:

Fig.6Spatial structure plan of Wuhan

“1个主城”:指由三环线围合形成的主城区,是体现国家中心城市综合竞争力和辐射带动区域共赢发展的核心区,重点突出现代服务和环境品质提升。依托两江四岸地区及特色功能节点空间,以长江主轴为核心打造中央活动区,加快建设鲁巷、四新、南湖、杨春湖、汉江湾等特色副中心;以长江文明之心为重点,推进主城更新,加强存量优化,完善城市核心功能,优化现代服务业结构,培育多元创新空间,塑造高水准功能品质,提升城市文化特色魅力与国际化水平。

“3个副城”:指光谷、车都、临空3个副城,是国家中心城市核心职能的承载区,重点突出战略集聚功能,建设板块化空间组织,功能突出、配套完善的综合性城市。其中,光谷副城以东湖国家自主创新示范区为核心,辐射带动鄂州葛店、红莲湖等地区,重点承载科技创新功能;车都副城以武汉经济技术开发区为核心,涵盖常福、纱帽等区域,辐射带动仙桃、洪湖等地区,重点承载先进制造功能;临空副城以天河航空枢纽为核心,涵盖黄陂南部、东西湖等区域,辐射带动孝感临空区,重点承载枢纽物流功能。

“3个新城组群”:指东部、南部、西部3个新城组群,是国家中心城市重要职能的承载区,重点强化产城融合和宜居宜业发展,建设组团化空间组织、特色化发展的宜居宜业新城。其中,东部组群以武钢、北湖等地区为重点,着力打造传统产业转型升级的示范区;南部组群以黄家湖、纸坊、郑店、金口等地区为重点,打造科教、产业融合发展的示范区;西部组群以蔡甸城关、中法生态城等地区为重点,打造国家生态文明建设的示范区。

“1个未来城市”:指长江新城,是践行新发展理念的典范新城、全球未来城市的样板,突出未来发展模式、发展潜力和弹性适应能力,打造一个集聚国家战略、传承长江文明、承载武汉使命的样板区,探索城市化发展的新路径,超前谋划武汉远景发展,为武汉未来30-50年发展预留空间。

此外,在主要城镇发展轴带上规划布局邾城、前川等独立新城或新城组团,强化生态宜居、旅游服务等特色功能,作为带动外围镇村地区发展的空间节点,远景预留山坡-安山、侏儒-永安、汪集等战略机遇区,增强城市的弹性适应能力。

4

结论与展望

城市是一个复杂的、开放的巨系统。城市的发展具有一定的规律性,空间则是城市的“资源”,记录了不同时期城市经济社会发展与居民生产生活的变化。只有充分认识、尊重、顺应城市发展规律,才能做好城市规划建设管理工作。本研究继承和延续了武汉历轮城市总体规划的空间发展趋势,契合了时代背景下的城市发展定位,坚持目标导向与问题导向,不断完善城市功能体系,优化城市空间布局,注重由城市走向区域、由城市走向社区的空间探索[5],支撑建设国家中心城市和世界亮点城市;城市空间结构由“三镇相对独立”走向“三镇深度融合”,由“1+6”城市格局到现在的“1331”城市空间结构,对于奠定武汉国家中心城市发展框架、指导城市经济社会发展和城乡建设提供了有力支撑。

-End-

免责声明:此信息仅为个人渠道了解,如有错误请及时指正,无法对全部数据准确性负责且不因此承担任何责任,最终信息以政府部门登记备案和购房合同为准。

今天,你好看了吗?

▲图2 |武汉市域空间管控层级变化示意

▲图2 |武汉市域空间管控层级变化示意

▲图2 |武汉城市建设区空间增长变化示意

▲图2 |武汉城市建设区空间增长变化示意 ▲图3 |交通引导的城市空间结构方案示意

▲图3 |交通引导的城市空间结构方案示意

▲图5 |产城融合的城市空间结构方案示意

▲图5 |产城融合的城市空间结构方案示意 ▲图6 |武汉市域空间结构方案

▲图6 |武汉市域空间结构方案 今天,你好看了吗?

今天,你好看了吗?