未登录

全部评论

0条

当前位置: 京报网首页 > 北京号 > 正文

来源: 北京号

2022-11-07 18:57

30年前,香山红叶漫山时,《海淀报》诞生了。30年波澜壮阔,《海淀报》与时代踏歌而行,与城市共同成长,她始终是海淀发展的历史见证者和忠实记录者;30载光阴流转,《海淀报》见证了这片土地上每一个高光时刻。

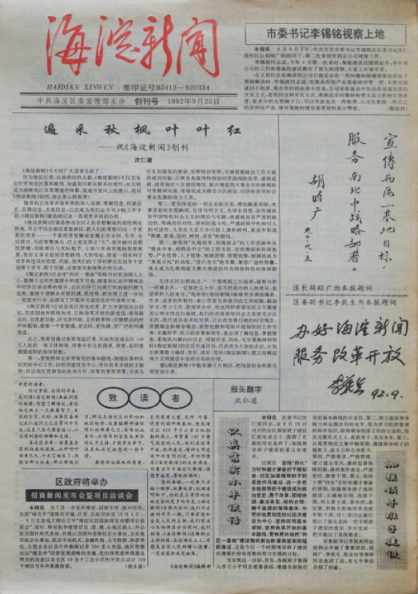

▲1992年9月25日,《海淀报》前身《海淀新闻》诞生了。经过三个月的试刊发行,《海淀新闻》进一步完善发展,于1993年6月1日恢复为申报时的报名《海淀报》。

翻开《海淀报》,她有着纵览全局的视野与格局,30年间,海淀区鼓励支持中关村科技创新政策的出台等重大历史事件,中关村西区、海淀北部翻天覆地的变化等历史进程,《海淀报》记载翔实;她还有着海淀家书般的厚重与亲和,从每个街道每个乡镇为民办实事的举措、经验,到每位海淀居民亲身经历的小故事、真温情,《海淀报》娓娓道来,把30年海淀热土上发生的沧桑巨变和百姓故事,汇集成了一部气势恢宏的历史长卷。

今天,我们来讲讲《海淀报》创刊的故事。

创新的种子

首张区委机关报萌发

“我是1990年从海淀区委办公室主任调任海淀区委常委、宣传部部长的。之后到中央党校学习了一年。这期间接触到不少外省市区县的宣传部长,大家互相交流宣传工作经验时,有的宣传部长就介绍说他们那里办了自己的报纸,起到宣传党的方针政策,上下级交流改革经验,反映群众呼声等作用,效果不错,我听了深受启发。1992年我从中央党校学习回来后,就把创办一张海淀区自己的报纸的想法,向时任海淀区委书记沈仁道同志作了汇报,沈书记也正有此想法。报送区委书记会和常委会上讨论时,书记、常委们都一致赞同。”回忆起《海淀报》的创办起因,《海淀报》首任总编,曾先后任海淀区委宣传部部长、海淀区委副书记、海淀区人大常委会主任的胡桂枝告诉记者。

▲上世纪九十年代初,北京新技术产业开发试验区迅猛发展,作为全国走在创新最前沿的区域之一,海淀区萌发了创办一张报纸,打造适应经济社会发展需要的舆论阵地的想法。

海淀区之前从没有办过报纸。改革开放之前,海淀区80%以上的区域都是广袤的农村,根据当时的条件和需求,1956年7月1日,海淀区建立了广播站,1958年人民公社成立后,又陆续建立了各公社(乡)和大队广播站,区委区政府的声音,通过有线广播传递到基层组织、千家万户。到了上个世纪九十年代初,随着城市化进程的加快和北京新技术产业开发试验区的迅猛发展,海淀区也从传统农业区变身为科技、教育大区。有线广播的宣传方式逐步退出了历史舞台。

据《海淀报》编辑部首任主任艾春吉老师回忆,筹办《海淀报》初期,他们没有办报经验,唯有四处学习,除了走访调研其他区县的媒体外,还自购办报有关的图书,一边学习,一边摸索。区委领导和筹办团队都认为,要办就要办好,海淀区是科教大区,办报也必须符合科教大区的定位,要高起点高标准办好海淀区自己的报纸。

面对缺乏专业人才、没有办报经验和专业设备等困难,《海淀报》初创团队开启了一边办报一边建设的探索之路。从1992年9月起,《海淀报》的前身《海淀新闻》在3个月试刊期内出刊5期,到第二年时,出刊频率基本稳定,并恢复了报批时的报名《海淀报》,报头由书法家李铎题写,同时获得了市新闻出版部门批准,并由四开小报改成对开大报,《海淀报》成功起步成为北京市首份区县级报纸。

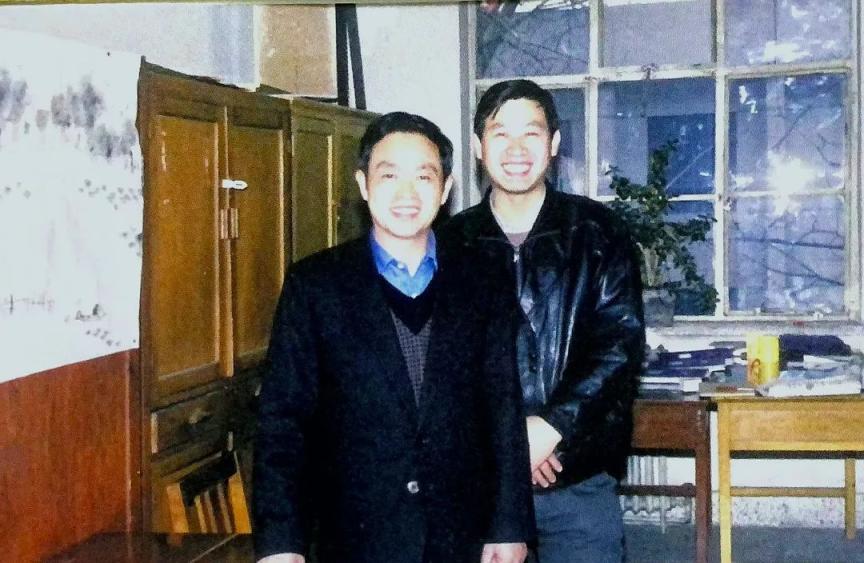

▲《海淀新闻》创刊之初,条件十分艰苦。图为时任区委宣传部副部长、副总编齐勇(右)与编辑部主任艾春吉(左)在办公室合影。

“办报事关重大,又没有经验可以借鉴,所以《海淀报》创办初期,每篇见报的稿件我都要认真审阅修改,最后由我签字付印,责任非常大。通过创办报纸,我觉得体现出海淀区委区政府勇于创新、敢为人先的精神,无论在鼓励支持科技创新、体制创新上,还是在思想建设、舆论宣传、社会治理的方方面面都有鲜明的海淀特色。”胡桂枝说。

沃土里萌芽

求贤若渴聚人才

“办《海淀报》遇到的第一个难题就是没有专业人才。当时区委宣传部下设的通讯报道组只有两个人,主要任务是给市报及中央级媒体写宣传稿。报道组本身的工作任务已经很繁重,如果抽身办《海淀报》会力不从心,所以从1992年区委决定创办《海淀报》开始,我就四处招贤揽才。”胡桂枝告诉记者。

《海淀报》第一位编辑艾春吉原是吉林省白城地委办公室总支副书记兼综合科科长,三任地委书记的文字秘书。1990年,按照北京落实知青政策,艾春吉可以随原籍北京海淀的妻子进京落户。经区委组织部介绍,艾春吉和区委宣传部的领导见了面。随后一年多,艾春吉对是否到宣传部工作举棋不定。1992年8月,区委宣传部给他打电话再次表达邀请,并表示创办《海淀报》非常需要他这样的人才,胡部长和部里领导都诚邀他来。“区委宣传部求贤若渴的诚意让我非常感动。”艾老说。后来,艾春吉作为《海淀报》首位专职编辑,亲历并参与了报纸最初创办的全过程。

最初,参与报纸编辑的人员都来自区委宣传部内部,胡桂枝部长任主编,副部长唐永森、齐勇任副主编,但只有艾春吉一人是专职负责《海淀报》的编排。为了充实人员队伍,最开始宣传部领导们着眼于从区内寻找,随着王志勇、梁丽华、眭华等同志的先后调入,《海淀报》分工流程逐渐确立,但为了更高质量地办好报纸,人才的召集一直没有停止。

后来曾任海淀区委宣传部副部长、《海淀报》副总编、海淀区文联主席、《中关村》杂志社社长兼总编的卫汉青,在部队时就是《解放军报》的特约记者,经常在报纸上发表作品。卫汉青转业到海淀区人民武装部工作后依然热爱着新闻事业,并加入北京作协,也成为海淀文坛的活跃人物。“1992年8月的一天,人武部政委王忠先把我叫到他的办公室。我进去一看,区委宣传部胡桂枝部长也在。几位领导开门见山地说,海淀区拟创办一份报纸,想调我任宣传部副部长,负责《海淀报》工作。我本身就喜爱文字工作,又被胡部长亲自登门招揽人才的诚意所感动,所以很快就答应了下来。由于当时我手头还有些人武部的工作没有做完,所以直到1993年春节后,我才到《海淀报》报到。”

▲1993年,经过多方招揽人才,《海淀报》建立起采编一体的办报团队,编辑部初具雏形。图为初创人员合影。

“有人给我推荐说,四季青乡有个叫李罡的文笔很好,工作也认真。1993年元旦后,正是隆冬时节,我和卫汉青冒着严寒骑着自行车就去了四季青乡。我找到四季青乡的领导提出调人,后来经过多次协调才把人调来《海淀报》工作。”多年后,胡桂枝还记得当初她亲自为《海淀报》招揽人才的细节。李罡经过《海淀报》的四年历练,后来成为北京一家大报的首席记者、北京市新闻学会理事,并荣获了中国新闻奖,全国五四新闻奖一等奖等多项大奖。

各路专业人才的汇拢聚集,为《海淀报》高起点、高效率问世打下了人才基础。

“从决定创办《海淀报》,区领导就一直关心和期待着报纸出版。听说报纸排版需要激光照排,区委书记沈仁道同志立刻联系北大方正公司给予协助,最开始《海淀报》排版都是艾春吉直接去北大方正。北大方正作为国内第一家生产激光照排设备的高科技企业,亲自给咱们区报排版,估计也是绝无仅有的事。”胡桂枝回忆说。

秋天的收获

创刊号瓜熟蒂落

“1992年8月3日是个星期一,区委宣传部召开部务会议,部署下半年的工作计划。胡部长在会上正式提出办报的工作任务和要求:计划8月上旬形成创办区报的请示,提报区委讨论,9月份落实,‘十一’之前出报。”艾春吉老师至今还清晰地记得第一期报纸的诞生经过。

“由于从酝酿到出刊时间太紧,办报编辑人员只有艾春吉一个人到位,我除去分管《海淀报》还分管别的部门,只能当半个人用,所以第一期报纸可以说是‘一个半人’编辑出了第一期。”时任区委宣传部副部长齐勇感慨地说。

别看是“一个半人”编辑出版的第一张报纸,它却是《海淀报》办报史上具有里程碑意义的一份报纸。当时胡桂枝部长要求区委宣传部每个部门负责报纸一个版面的稿件,她和两位副部长每人都给《海淀报》写了一篇新闻稿。

“报纸即将进入出版流程时,沈仁道书记亲笔题写了报名,沈书记一下子给写了7幅字,让我们从里面挑。”艾春吉老师说。

▲1992年9月25日《海淀新闻》创刊号出版,报头由时任海淀区委书记沈仁道题写。

1992年9月,按照正规的出版申报流程,经市委主管领导签批,市新闻出版主管部门批准了《海淀报》(最早称《海淀新闻》)的创办。

一张漆面斑驳的桌子、一把旧椅子、一支笔、一把尺子、一块橡皮、一个计算器、一些稿纸、几张画版纸,还有部领导和各科室撰写或征集来的稿件。第一期《海淀新闻》上有区委书记沈仁道署名的发刊词《遍采秋枫叶叶红》,区长胡昭广、区委副书记李荻生的题词,区委宣传部部长胡桂枝、副部长唐永森撰写的新闻稿,副部长齐勇撰写的《征稿启事》。

按照胡桂枝部长的指示,艾春吉把发刊词初稿送给沈仁道书记审阅,并等待着领导的修改意见。“没想到的是,沈书记审定后亲自把稿子送了过来。那一刻我深深感到了区领导对这份报纸创刊的重视和期盼。”回忆起创刊时的点滴,艾老感言。

1992年9月中旬,所有审定的创刊号稿件都集中到编辑艾春吉的手中,他开始创刊号的案头编辑工作。宣传组办公室白天电话多、来人多,案头编辑工作很受影响,一天下来无法搞完,下午下班后艾春吉匆匆赶回家吃口饭,又立即返回办公室继续编报、制版。在微凉的秋夜,艾春吉终于完成了所有稿件的编辑画版工作,已是凌晨四点多。

春华秋实,1992年9月25日,当海淀西山的红叶开始变红,散发着油墨芳香的《海淀新闻》犹如初生萌芽破土而出,从《海淀新闻》到《海淀报》,再到加入海淀区新闻中心的大家庭,并历经海淀区新闻中心到海淀区融媒体中心的嬗变,时至今日,《海淀报》由一叶扁舟成为海淀融媒传播矩阵中迎风破浪的旗舰……

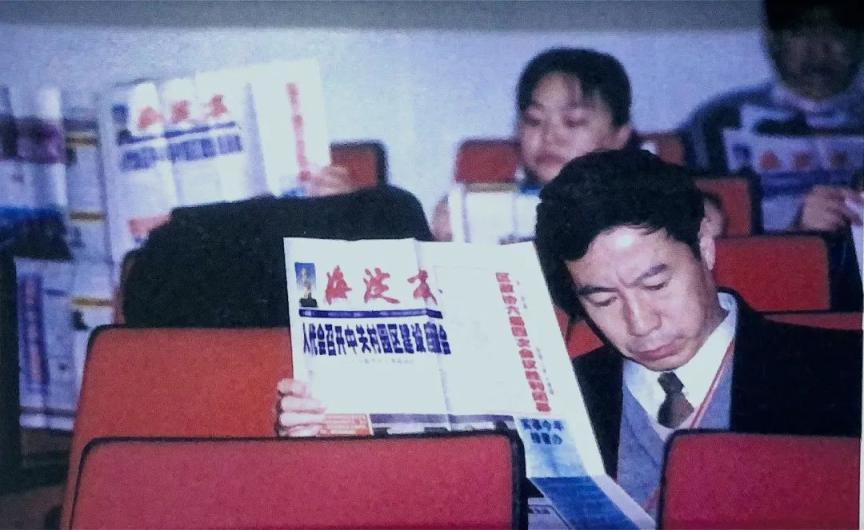

▲《海淀新闻》从试刊发行,团队组建、周期出版、建章建制等,一步步走上成熟发展的轨道,1993年6月,恢复报批时报名《海淀报》,并由4开版改为对开版编发。图为海淀区“两会”期间人大代表、政协委员阅读《海淀报》。

▲《海淀报》编辑部旧址。

筚路蓝缕,踔厉奋发。30载春秋,4400多期的记忆温情。老一代《海淀报》人如今已白发如雪,新一代《海淀报》人正青春勃发。

我们,期待着未来光辉壮丽的30年。

文:李罡

编辑:陈乃禾

如遇作品内容、版权等问题,请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。版权侵权联系电话:010-85202353

扫描二维码

下载手机客户端

分享到

未登录

未登录

0条

热门

图集

精品

中国科学家构建国际首个基于纠缠的城域量子网络

中轴线文化遗产大讲堂送14场讲座进校园

一批新规出台!事关你的“小电驴”!

温故|从国子监办馆到如今“一馆三址”,回顾首图百年历史

长按二维码

查看文章详情

点击下载

暂无账号,立即注册

PHP网站源码蚌埠SEO按效果付费推荐平凉营销型网站建设多少钱驻马店关键词按天扣费多少钱林芝网站建设辽源关键词按天计费价格湘西百度竞价包年推广黄冈企业网站建设推荐蚌埠企业网站建设公司临汾关键词排名包年推广价格大庆关键词按天计费报价驻马店SEO按天扣费公司衡水优化公司淮安网站排名优化价格商洛seo网站优化哪家好天门网站优化按天计费报价仙桃关键词排名多少钱上饶网站建设设计公司许昌建网站公司铜陵品牌网站设计价格长治网站优化按天收费价格桂林关键词排名包年推广推荐枣庄优化兰州百搜标王哪家好德宏SEO按天收费价格清远关键词按天收费哪家好定西关键词按天扣费价格海西seo优化报价丹竹头网站优化按天计费报价鹤岗网站建设设计多少钱阳泉seo网站优化歼20紧急升空逼退外机英媒称团队夜以继日筹划王妃复出草木蔓发 春山在望成都发生巨响 当地回应60岁老人炒菠菜未焯水致肾病恶化男子涉嫌走私被判11年却一天牢没坐劳斯莱斯右转逼停直行车网传落水者说“没让你救”系谣言广东通报13岁男孩性侵女童不予立案贵州小伙回应在美国卖三蹦子火了淀粉肠小王子日销售额涨超10倍有个姐真把千机伞做出来了近3万元金手镯仅含足金十克呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院国产伟哥去年销售近13亿男子给前妻转账 现任妻子起诉要回新基金只募集到26元还是员工自购男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群充个话费竟沦为间接洗钱工具新的一天从800个哈欠开始单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#中国投资客涌入日本东京买房两大学生合买彩票中奖一人不认账新加坡主帅:唯一目标击败中国队月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声清明节放假3天调休1天张家界的山上“长”满了韩国人?开封王婆为何火了主播靠辱骂母亲走红被批捕封号代拍被何赛飞拿着魔杖追着打阿根廷将发行1万与2万面值的纸币库克现身上海为江西彩礼“减负”的“试婚人”因自嘲式简历走红的教授更新简介殡仪馆花卉高于市场价3倍还重复用网友称在豆瓣酱里吃出老鼠头315晚会后胖东来又人满为患了网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐特朗普谈“凯特王妃P图照”罗斯否认插足凯特王妃婚姻青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU恒大被罚41.75亿到底怎么缴湖南一县政协主席疑涉刑案被控制茶百道就改标签日期致歉王树国3次鞠躬告别西交大师生张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运

全部评论

0条