最晚在商代,百越族群就在江西大地上生息,创造了江西最早的文明。而在此后的三千年多年中,江西地区纳入中原王朝并得到逐渐开发,成为古代中国经济和文化中心区域。这一过程也就是中原华夏一汉民族和江西地区土著民族的交往、斗争、消长和融合的过程。

土著和少数民族在江西古代政治、经济和文化的发展上打上了深刻的烙印,民族的历史同样构成了江西古代历史的重要线索和内容。

上古江西民族

远古江西居民的族属,限于资料,今天已难明了。而对距今五六千年前的中国民族,上世纪蒙文通先生提出可分为华夏、东夷和三苗三大集团,其后徐旭生先生复加申论,此后学者多宗之。然此说并不全面,上古中国地域内,大的民族集团如西北之氐羌、西南诸夷、北方之草原民族,特别是东南的百越民族等并未被涵盖在内。此三者,只是五帝时期在中原一带争夺攻战之最激烈者,其反映的只是黄河中下游地区的大致情形。

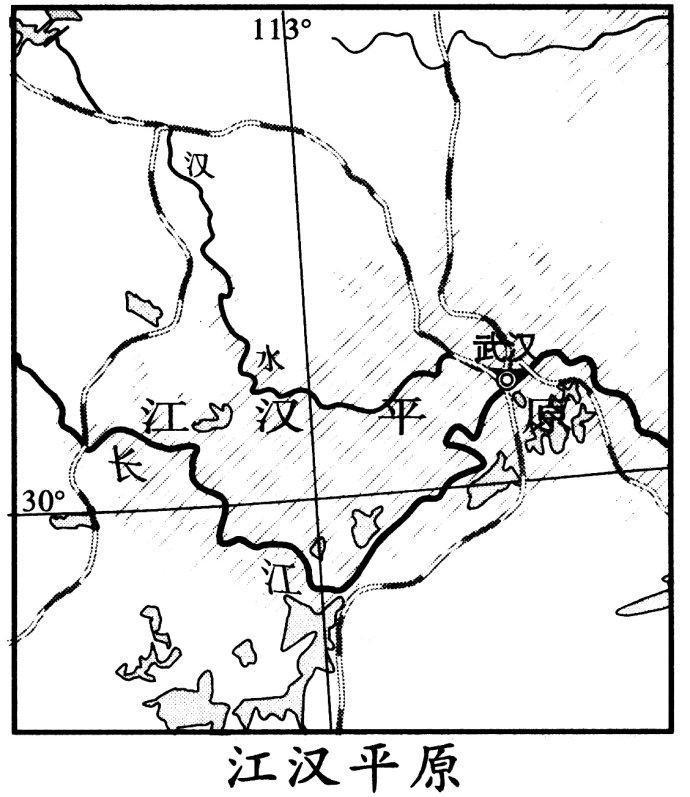

三大集团中,三苗偏居南方。三苗的中心,一般认为在河南南部的南阳盆地和湖北江汉平原。因为地接中原,所以三苗成为与华夏族争夺中原的对手。商周时期,三苗的主要部分仍在长江中游地区与其他民族杂处,而被称为南蛮或荆蛮。

《战国策·魏策》说:“昔者三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。恃此险也,为政不善,而禹放之。”以往因为人们认为彭蠡是鄱阳湖的古称,故历来学者多据此认为“三苗之居”当在今洞庭湖、鄱阳湖之间的湖南和江西北部。

在江西的大溪、屈家岭和石家河文化在江西地区并无明显存留,三苗不是江西主体居民应可断定。

五帝时期的江西居民,当主要是古越族人。《吕氏春秋·恃君览》说:“扬汉之南,百越之际,敝凯诸夫风余靡之地,缚娄、阳禺、驩兜之国,多无君。”现在确知,商周以来沿海岸线从苏南、浙江、皖南、福建、江西、广东、广西、湖南东南部以至越南北部,居民主体乃是百越民系。而且学术界公认,几何印纹陶文化是百越民族的主要文化特征之一,其产生于原始社会后期,形成于相当中原的商周时期,衰落于战国至秦汉,这与古越族的形成、发展和消失的历史过程大致相符。

从新石器时期到商周,江西正是几何印纹陶文化的中心区域之一,由此可以判定,江西地区当时属百越所居当无问题。只是商周以前,古越人群究竟应径称为百越还是称为古先越人,学者间存有不同说法,但这显然不是原则分歧。

有学者认为百越可能与三苗有关系,但从商周时期的情况看,百越主要分布在长江以南东部、华南和越南北部的广大地区,而三苗的后裔-南蛮主要分布在长江中游及西南地区。同时,其语言属于不同系统,风俗习惯也有显著差异,在考古学文化上也各有代表。因此学术界一般认为,百越与三苗属于不同族系。

新近的染色体DNA遗传标记调查亦显示,汉、藏缅、苗瑶系民族,与侗傣语系各民族、台湾原住民和南岛语系民族一系有明显区别,而后者是百越民族的后裔。不过,著名考古学家俞伟超结合历年考古发现认为,三苗文化的南端可至江西西北的修水。

在上古地域广阔、人口稀少、人群迁徙靡常的历史条件下,似乎也不能完全排除有部分三苗系人群进入江西地区与百越杂处。商代吴城遗址城壕中出土的被砍下的人头骨,经DNA鉴定疑为苗瑶系人群。鉴于其可能属于战俘杀祭,则其与吴城居民为不同族属。

商周战国时期的江西古越族

上古江西居民主体是越人,但百越既号为“百越”,正如《汉书·地理志》注引臣瓒曰:“自交趾至会稽,七八千里,百越杂处,各有种姓。”“各有种姓”,说明成分复杂,并非单一民族而是民族和部落的集群。考古学家李伯谦曾根据器物类型,把印纹陶分为宁镇区、太湖区、赣鄱区、湖南区、岭南区、闽台区和粤东闽南区等七个分区,这也证明其组成复杂,有明显的地域差距。

从考古发现来看,从新石器晚期到商周时期江西地区的文化形态虽有其一致性,但可以大致分为三个系统:

早在新石器时代,赣江、鄱阳湖两岸业已形成文化差异,其东部地区是社山头文化,西部地区是樊城堆文化的分布区。至商代,赣鄱以东为万年文化,以西为吴城文化。万年文化与浙江的高祭台类型、马桥文化和闽北的黄土仑类型青铜文化连成一片,成为没有受以鬲、假腹豆、深腹盆等为代表的商文化影响的区域。

吴城文化与湘江、洞庭湖以东地区具有文化共性,普遍使用有段石锛、马鞍形陶刀、马鞍形石刀做生产工具,流行印纹陶,铸造大型肖形青铜器,使用大型铙作打击乐器,等等。万年文化和吴城文化构成了江西青铜文化的二元主体。这一现象说明,赣鄱地区的古越族,应分属于两个不同的支系。

另外,赣江上游地区不仅地理上自成单元,而且其文化特征与吴城文化和万年文化均存在着较大差别,但陶器的主流是南方印纹陶流行的器种,并且某些特征表现出与广东石峡文化相近。这似乎表明,这里的古居民和岭南有着密切关系而为另外一支越人。

不少学者认为,江西之地的古越族,赣鄱以西当属扬越,以东则可能属于于越。赣鄱以东的古越人为于越族群,此说有一定的文献依据。《文选·吴都赋》李善注引《汉书音义》:“于,南方越名也。”《汉书·货殖传》师古注引孟康曰:“于越,南方越别名也。”其地一般认为分布于以今江西余干为中心的赣东北地区,和万年文化的分布区大致相合。《太平御览》卷一七〇引韦昭《汉书注》:“干越,今余干县越之别名。”鉴于余干历来有干越的古迹或地名遗留,如干越渡、干越亭等,古代这一带为干越活动区似可信。著名的商代鹰潭角山遗址和春秋战国时期鹰潭崖墓,均当属于干越。

但扬越之说似尚难定论。“扬越”一词,最早见于西周。《史记·楚世家》记载:“熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、扬粤,至于鄂。熊渠曰:‘我蛮夷也,不与中国之号谥。’乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。”

这一记载原意很清楚,楚由西向东而伐,随之设三王治三地,句亶王治庸,鄂王治鄂,越章王治扬粤(越)。庸在今湖北竹山县一带,鄂在今湖北武昌(一说鄂州),扬粤(越)地不详,但一定是在鄂地之西的江汉平原中部的一个小国,与江西无干。

在早期古文献里,“扬越”的记载以《史记》最为集中。而《史记》中的“扬越”主要是指湘南、岭南直至今越南北部地区的“百越”。如《吴起列传》记载其“南平百越,北并陈蔡”,而《蔡泽列传》作“南收扬越,北并陈蔡”。《货殖列传》:“九疑、苍梧以南至傍耳者,与江南大同俗,而扬越多焉。”又《南越列传》:“秦时已并天下,略定杨越。置桂林、南海、象郡,以谪徙民,与越杂处十三岁。”《太史公自序》:“汉既平中国,而佗能集扬越以保南藩。”战国秦汉时期其他文献的记载,也大致如是。可见当时的“扬越”,和江西地区也难说有确切关系。

六朝以来,人们逐渐习用“扬越”称呼长江中下游地区。如:《晋书·武帝纪》“王叡南征……兵无血刃,扬越为墟。”《宋书·朱龄石毛修之傅弘之传》“晋室播迁,来宅扬越。”《史通·表历篇》“晋室播迁,南据扬越。”

这些文献中所提到的“扬越”,均指春秋战国时期越国故地,即今苏南、杭州湾为中心的长江下游及中游部分地区。其所以称“扬越”,是因为这里正是禹贡九州的扬州之地。此扬越与江西地区关系同样不大。

因此,“扬越”在古文献中不是一个单一概念,“扬越,作为一个泛称,是具有不确定性的,要根据上下文所指来确定其准确意义。”而无论何种含义,都尚难确凿地和江西某支古越族联系起来。即便依照《史记》湖湘南部属于扬越的范围而近于江西,且吴城文化和湘江、洞庭湖以东考古文化确有一些共性但也仍不足以证明吴城古越人应称为“扬越”。

因为《史记》中“扬越”又称“百越”,并非某一越族的专指,且如此之大地域上的越人实在难以被看成是一个统一的族体,何况印纹陶的分区湘、赣明明是不同的。故赣鄱以西地区的古越人究竟何属,还有待于进一步研究。

商周以来,中原文明的影响日益增大。赣江中游的吴城、大洋洲和牛头城诸遗址的发现证明,其时当地已经形成了政治权力中心和方国实体。这一方国,当是土著越族在中原文明影响下发展起来的。到西周中、晚期,江西各地的考古文化面貌开始渐趋一致,这说明在外来文化的影响下,赣鄱地区土著越人族群之间也逐渐趋于融合。

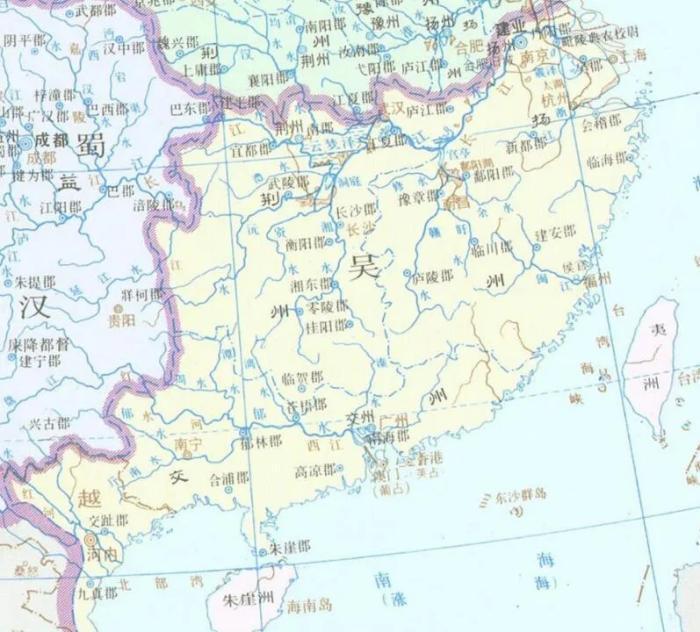

约前7世纪中期,楚国势力入赣,此后吴、越势力先后由东方进入江西。楚威王时“大败越,杀王无疆,尽取故吴地至浙江”,江西之地从此尽为楚人所有。吴、越和楚在江西确立统治,自然要建立相应的政治和军事中心,但数量很少,只有番、艾和上赣等几个地名见诸文字。因此诸国在赣的统治,必然只是一种点状的控制。对居住于江西广大地域上的土著越人来说,在逐渐从属于外来统治者统治的同时,实际上仍然有着广阔的生存和保持传统的空间。

秦汉三国时期土著越族的逐渐同化

秦统一中国,江西之地被纳入中原王朝直接统治之下,并成为秦王朝攻取岭南和闽越的前沿。秦在江西设番、艾、余汗、南壄、庐陵、安平、新淦等县,属九江郡。以江西如此广大的地域,仅仅只有7县,平均每县控制之地达2万多平方公里,因而秦王朝对江西的控制也只能是点状的,在寥寥无几的县城之外的广袤地域,还是行政管辖未及的“隙地”,尚有众多土著居住。

所以,才会有秦末众多越人随番君吴芮起义反秦。当然,随着新县治的设立和秦军民的屯戍,土著必然受到越来越多的中原文化的直接影响,使部分越人逐渐模糊了族属,而与汉人混同起来。这两种现象的并存,正是秦汉时期江西地方历史的基调。

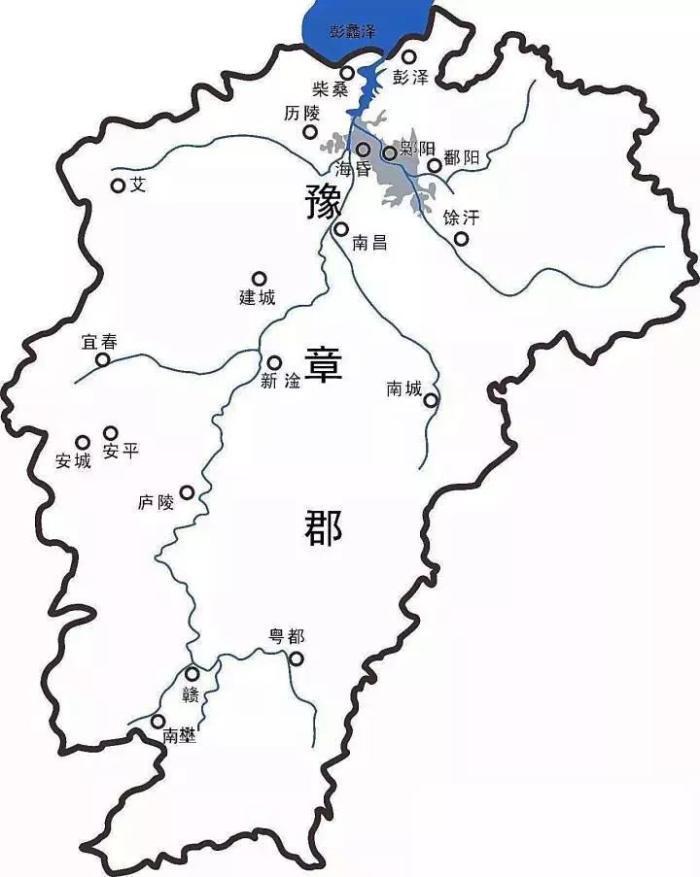

西汉初年置豫章郡,江西在历史上第一次被确立为一个较完整的行政管辖区。二百年后,至西汉平帝元始元年(1年),全都有18县,67462户351965口。至永和五年(140年)时,有户406496,口1668906,较前分别增长了5.02倍和3.74倍,占扬州和全国的比重也大幅度上升。这些不仅反映了西汉以来江西地区经济的显著发展,同时也反映了国家对地方控制程度的不断加强,因为如此大量的人口增长应不仅仅是自然增殖的结果,也与很多土著成为编户齐民直接相关。

东汉末由豫章分出庐陵、鄱阳二郡,辖县升至26个,既是国家对江西地方控制显著强化的表现,也必然进一步促进土著人民的编户化和汉化。

西汉时期赣地仍有大量越人居住。《汉书·两粤传》载,长沙王吴芮所辖“其半蛮夷”。长沙国辖地包括赣西安成(今安福一带),《汉书·严助传》记载:武帝时南海王反,“使将军间忌将兵击之,以其军降,处之上淦”。南海王系越王族,辖境大约在今闽西南、粤北和赣东南一带,上淦一说在今玉山县东,一说在今新淦,均与赣境相关。此外当时余干以东,尚属闽越统治范围。

史称:“越人欲为变,必先由余干界中积食粮,延入伐材治舰。边城守候诚谨,越人有入伐材者,辄收捕,焚其集聚,虽有百越奈边城何? ”今都阳白沙、武林和余干一带,即为汉闽分界。直至闽越被灭,这种情况才被改变。

西汉中期以后,江西越人的记载很少,但这并不意味着越人的消失。汉末东吴时期山越在江西多个地方的暴动,足见越人在江西分布之广和人数之众。

两汉国家对江西的控制仍然不是绵密无漏的,山区的越族许多仍未被纳入统治体制之内。当然,江西毕竟与相邻的南越、闽越、瓯越不同,其已经处于中央王朝的直接统治之下,境内越人的势力和影响远不能与诸越相提并论。当诸越被西汉王朝逐步削平,江西土著越人更加速了同化过程。及至汉末三国时期随着东吴对山越的大举镇压和搜括,这一过程达到了其顶点。

山越是汉末至隋唐时,对分布在苏、浙、皖、赣、闽、粤等地山区越人的通称。《后汉书·灵帝纪》载建宁二年(169年),“丹阳山越围太守陈夤,贪击破之”。

《资治通鉴》是年条下胡三省注:“山越本亦越人,依阻山险,不纳王租,故曰山越。寇扰都县,盖至此始。”《三国志·吴书·诸葛恪传》在叙述丹阳山越时说,其地“地势险阻,与吴郡、会稽、新都、鄱阳四郡邻接,周旋数千里,其幽邃民人,未尝入城邑,对长吏,皆仗兵野逸,白首于林莽。逋亡宿恶,咸共逃窜。”这一记载典型地说明了多数山越居于深山,置身化外的特点,但也揭示了山越中其实也含有一些通逃脱籍的汉人。

东汉后期以迄东吴,半个多世纪里江南发生了一系列山越暴动。史称:“山越好为叛乱,难安易动,是以孙权不遑外御,卑词魏氏。”在江西,暴动主要集中在赣北、赣东北和赣中地区,波及鄱阳、寻阳、余干、乐安(今乐平)、上饶、西安(今武宁)、建昌(今奉新)、海昏、临川、南城、宜春等十余县。暴动的人数,动辄上万人,数万人,甚至数万家,累计人数竟达三四十万之众。《三国志·吴志·孙皓传》注引孙皓宝鼎二年(267年)诏:“立都以镇山越”。

汉末东吴时期突然产生如此众多的山越反抗,是因为长期以来,两汉国家虽然努力增殖户口赋税和发展农业生产,但因控制力有限而并没有对广大山区越人采取强力行动,同化是以和平和渐进的方式进行,双方遂得以相安无事。而东吴统治者为了适应战争需要,“帅之赴役”,断然以武力夺其资产直至驱出山外成为编户,纳税服役,从而导致了激烈的反抗和战争。

在秦汉四百多年的基础上,东吴对山越的镇压和搜括,终于使江西地区的越人基本完成了汉化过程。故晋代以后,江西山越的记载再也未见。江西地区山越的汉化过程,较浙江、安徽等地的步伐更快,那里关于山越的记载一直延续到南朝和唐代。

六朝时期的江西少数民族

东吴以后,江西历史进程中民族因素的影响明显降低。战国秦汉时期赣地几次大的事件,如秦击南越、吴芮反秦、汉攻闽越、汉末东吴山越叛乱等无不有着浓厚的少数民族(越族)背景,此后则不然。如南朝“南川土豪”集团迅速崛起,成为梁陈间政治、军事史上的一大事件。

《陈书·史臣后论》: “梁末之灾沴,群凶竞起,郡邑岩穴之长,村屯坞壁之豪,资剽掠以致强,恣陵侮以为大。”其中,除南昌熊昙朗外,临川周敷、南城周迪、南康蔡路养、新昊(奉新)余孝顷等,均属山区酋豪,余孝顷且号称“洞主”,正所谓“岩穴之长”,但在各种史料中他们已无越族或其他民族的色彩。

古老的越族虽然消失了,却又有被称为俚、僚、苗、瑶等的少数民族出现在江西特别是边缘山区。

《隋书·南蛮传》概括南朝到隋时南方少数民族的情形说:“南蛮杂类,与华人错居,曰蜒、曰獽、曰俚、曰寮、曰㐌,俱无君长,随山洞而居,古先所谓百越是也。”此说当然不全,说诸蛮都是百越后裔也不准确。大体上六朝以来,福建、岭南和湖南及以西的广大地域上,由百越后裔发展而来的俚、僚诸蛮,由苗蛮后商发展而来的苗、瑶诸蛮,均广见于史籍。而江西自东吴以来虽已不是非汉民族主要聚居区,但在周边山区还有越族后裔存在,另一方面闽广湖南诸蛮族因地理之便,进入江西的亦不在少。

南朝时期江西境内有苗系蛮族居住。其时荆、雍二州蛮族最多,寻阳沿江一带亦有居之,称“缘江蛮”或“寻阳蛮”,刘宋以来,屡屡起事。《隋书·地理志》说:“九江、江夏诸郡多杂蛮左,其与夏人杂居者,则与诸华不别。”表明其与汉人已近乎同化,但山区情况则不尽然。南朝在蛮族地区特设左郡左县,以加强治理。宋、齐江州有阳唐左县,地在今黄梅县境,可与《隋书》相印证。但梁陈不再设置,说明其确已逐渐同化。

在江西南部山区,则有俚僚进入。俚僚系岭南骆越后裔,六朝时期广泛分布在岭南各地。当时岭南俚僚多有迁徙湖南、四川者,史书中亦曾有俚僚军队屯住大庾岭的记载,故应有部分俚僚进入江西南部。刘宋永初二年(421年)“南康揭阳蛮反,郡县讨破之”。揭阳蛮大约即是由粤北揭阳一带迁入俚僚的一支。唐代吉州有俚僚分布,当亦六朝时期迁入者。六朝以至隋唐,岭南、湖南一带蛮族的陆续进入,对未来一千多年江西地方历史产生了重要影响。

当时赣南还有一种被称为“山都木客”的居民值得注意。“山都木客”分布在福建、江西、广东、安徽、浙江、湖南、广西和四川等省,尤以闽粤赣交界地区最为活跃。在各种史料中其颇为神怪,近似鬼魅猿猱,江西地区早期方志如《庐陵异物记》、《南康记》等记载甚多。

仔细分析这些记载,山都木客实为人类。其居于深山密林间,有树居也有室居,少与他人接触,身材高矮不一,能劳动,精理木器,有语言和婚丧习俗,使用乐器,善歌舞等。这说明六朝时期江西南部深山还有少量蛮野之民存在,他们当是古代越族原住民的后裔,只是文明程度很低罢了。

- 01 2024年河南省高考成绩查询入口:河南省教育厅官方网站官网

- 02 中方未安排德国副总理同中国领导人会见?外交部回应

- 03 女子等红绿灯被撞飞后遭碾压当场身亡?警方通报

- 04 中国驻韩国使馆:韩方通报遇难中国公民增至19人,韩方向中方表示哀悼

- 05 一个死刑犯的命运翻转:死缓改死立执,最高法未核准

图片新闻

俄罗斯海事防务展

俄罗斯海事防务展

美国旧金山云海

美国旧金山云海

盛夏湖城入画来

盛夏湖城入画来

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

上千米高空!女兵乘运20演练跳伞

俄遭恐袭多人死亡

俄遭恐袭多人死亡

以称加沙激战阶段即将结束

以称加沙激战阶段即将结束

梁实第28次高考总分446分

梁实第28次高考总分446分

外籍乘客偷拍军民合用机场

外籍乘客偷拍军民合用机场

新媒体实验室

-

朋友圈47%的内容在炫耀

朋友圈47%的内容在炫耀

-

近300起杀妻案如何判罚

近300起杀妻案如何判罚

-

谈恋爱反降低生活质量?

谈恋爱反降低生活质量?

-

全国最能吃的省市竟是它

全国最能吃的省市竟是它

-

性犯罪者再犯几率达12.8%

性犯罪者再犯几率达12.8%

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有