公元前1700年,一位农官带领着一群衣衫褴褛的人离开了家园,一众人拖家带口、艰难北行,一直走进茫茫的黄土高原,终于在一片边陲之地定居下来。

▲周先祖不窋

这位带队的农官,名叫不窋。为轩辕黄帝第六代孙,是历任尧舜禹三代农官——弃的后裔,据说在夏朝时期,君王昏聩,不窋曾联合西方诸侯向夏王朝挑战,遭到了夏王朝的军事镇压,他不得不率领族人仓皇逃亡。那时的黄土高原,还是一片荆棘遍野的处女地,不窋在此“教民稼穑、陶复陶穴”,茹毛饮血的蒙昧历史第一次在这块土地上画了句号。

或许不窋自己也没有想到,周朝的八百年盛世竟由此奠基,华夏文明的序幕在此揭开。不窋,史称周先祖,是周人的第一代部落首领。他当时带领族人选择的栖身之所,正是今日的黄土高原腹地——甘肃庆阳。1906年,即清光绪32年,英国著名探险家C·D·布鲁斯经过数周的艰苦行进,来到了古庆阳府城——庆城。他惊叹于庆城的宏大和构思的精巧,认为这一座城池可以和世界上现存的任何一座古城相媲美,他把庆阳古城和英国的爱丁堡反复地进行比较,写下了对这座城池最深刻的体察和记录。

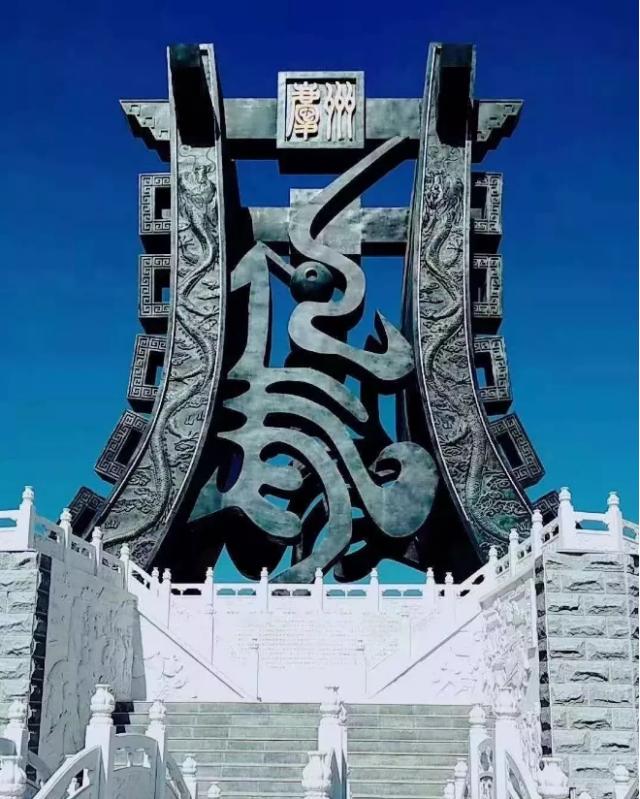

▲庆州雕塑

这是一个几乎跨越了三千年的对照,三千多年前,为抵御北方游牧民族的外侵,也为防范夏王朝潜在的威胁,不窋带领族人,用简陋的木制、石制工具削土为城,一座在军事上坚不可摧的城池拔地而起。这是何等的魄力与想象力!与周边的游牧民族相比,城池和窑洞不仅意味着不同的生活方式,更昭示出周人独特的生存理念。不窋遵守周族人“以农立德”的传统,缔造了中华民族早期的文明形态。

▲庆阳黄土地

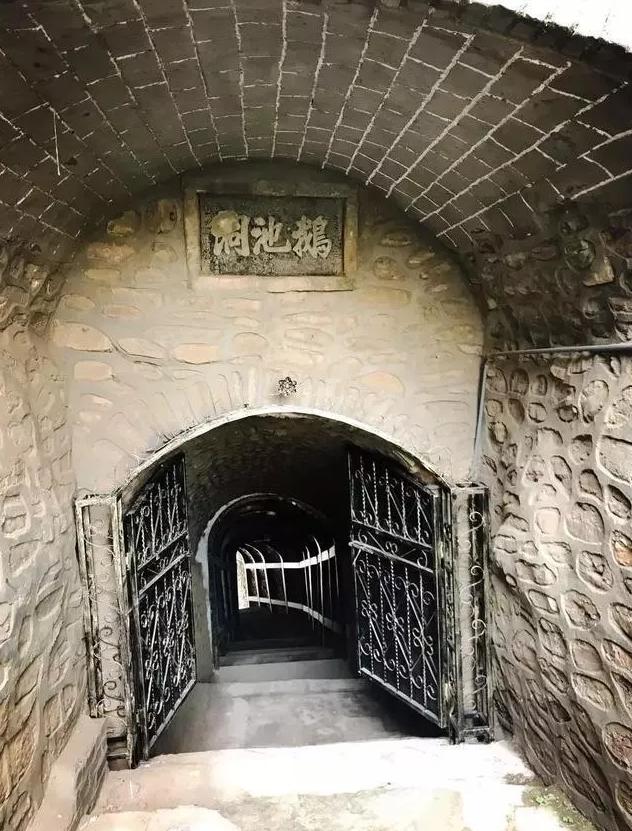

如今,庆城屡经风烟,历久弥新。这座城池,四面青山拱卫,东西两水夹流,矗立于山岗之上,从空中俯瞰,轮廓恰似一只展翅欲飞的凤凰,有“庆城自古为凤城”之说。鹅池洞、周祖大殿、周礼广场……这些印刻着庆城绵长历史的建筑,是多少岁月的梭子织就?已被多少年代的故事填满?鹅池洞,是周先祖时期农业与畜牧业最为鲜活的见证,传说是周祖不窋养鹅之地,洞尽头有方形水池一口,池底与东河贯通,为庆阳著名八景“鹅池春水”所在地。与此同时,它又是冷兵器时代一个不可多得的军事发明,其构造奇特,暗道相连,水虽在外,内能汲饮,即便大敌当前,围城数日,城内军民也能保障水源长久不殆。C·D·布鲁斯曾将鹅池洞比拟为挂在峭壁上的鸟巢,他本人还坐在临水洞口,畅想将士如何秘密地通过暗道出击,出击获胜后又如何秘密地潜回城内。

▲鹅池洞

周祖大殿是在周祖庙及地穴庙遗址上重建的,殿内供奉着周文王以前的十三代周先祖,每年寻根祭祖的人士络绎不绝。一直以来,崇德尚礼是周祖农耕文化的灵魂,不窋时代就有了“事神致富、祭祖祈丰”的习俗,这也是《周礼》形成的源头之一。相比游牧商业的浪漫神奇,中国从周朝时期开始形成的农耕经济始终理性而稳健,这样的经济基础上形成的制度,比如祭祀礼仪,是庄严而肃穆的,就像先辈面前的黄土一样——平实无华,却平稳安全。这是属于庆城这座古老城市秘密的文化轮廓之一,而“周礼广场”使这种轮廓浮出水面,变得清晰可见。

▲周祖大殿

取黄河支流——马莲河之水,在广场中心引入龙形水系;据黄土之巅,将镜湖与“凤舞九天”水幕雕塑相连接,也将当地“龙脉”与“凤城”的传说无缝对接,形成“龙行地脉,凤舞九天”的文化广场格局。在这个占地面积126.3亩的广场上,以周礼文化内涵展示为主,岐黄文化为辅,由西向东,主要的建筑节点依次为凤舞九天雕塑、精神堡垒、百官朝圣、纹雕石鼓、小剧场、岐黄论道、不窟筑城、攻城战车等。

▲庆阳周祖陵景区

周礼广场精神堡垒“古庆州——活着的千年古城”,自周礼文化中的礼器提取灵感,兼具礼器的古朴厚重与精致灵动,是城市广场的重要地标;“百官朝圣”大型文化雕塑群,展现庆州古城礼乐人文,以肇周旧邦之风,礼迎八方之客,淳化游人身心;纹雕石鼓,十二石鼓镶嵌于地面,石鼓上饕餮、夔龙之纹盘绕,是对旧邦功业的歌鼓,也是对文明源起的追溯;不窟筑城,还原周祖筑城的场景,纪念周祖的勤劳睿智;攻城战车,于城前设置攻城塔、破城锤、投石器等古代攻城器械,再现当日“攻城不怕齐神武,玉璧堪支百万兵”的壮观,既可彰显城堡的坚固,又增加了广场的趣味。

▲《中国影像方志》庆城篇剧照

岐黄文化展示区,于城门两侧设置两面大型岐黄文化墙,岐黄盛世在惟妙惟肖的浮雕艺术中扑面而来,岐黄故里济苍生,《内经》一出续炎黄。“岐黄论道”雕像,再现远古时期岐黄探讨医学理论,切磋治国之道,坐论天下的历史性时刻。“上医治国,中医治人,下医治病。”一个医、国、天下并重的时代浮现眼前。

▲岐黄文化展示区岐伯雕像

这是一片神奇的土地,炎黄部落在这里壮大,周人从这里崛起,这片黄色的土地不但奠定了华夏文明的基石,也承载着中华民族每一次关键的历史转折——唐肃宗在此宣告称帝,建立了一个崭新的大唐朝廷;范仲淹在此剑指西北,杀退西夏百万雄兵,留下“将军白发征夫泪”的千古绝句;中央红军主力在这里胜利会师,随后国共停止内战,抗战从此出发……三千年前,那场神秘的迁徙之后,不窋为他的冒险之举十分愧疚,自此,“不敢怠业,时序其德,篡修其绪,修其训典”。关于不窋所修的训典,具体内容今天已无从知晓,但从周人数百年的发展历程中,可窥见其中的线索。建立规则、遵从秩序、勤俭质朴、敦厚仁义、执着进取……这都是《周礼》的精神,也是中国人至今的精神支柱。制礼作乐,从本质上来说,也即建立一种秩序或规则,它使得“天下”、“中国”的观念,聚族而居的生活方式,在中国结成一条千百年来,牢不可破的血缘纽带。这样的纽带,指引着华夏民族,一次次完成历史的“迁徙”,跨越文明的转折,走向统一的“大中国”的舞台。

▲庆阳美景

今日的古城里,文明仍在繁衍,所有古老的故事都成为老城居民安居乐业的一部分。人民闲暇时信步“双水绕城,龙行地脉”的周礼广场,穿越鹅池洞遗存的七方摩崖石刻,在东山周祖陵静静走过808个台阶。人文始祖轩辕黄帝与医祖岐伯论医的声音还在山谷间弥荡,“周老王坐庆阳龙脉斩断”的故事仍在民间流播,傅介子孤身斩楼兰的英勇深深埋进汉简史册,李梦阳的毫管饱蘸着马莲河清冽的河水,写不尽的乡愁近在眼前……在农耕文明的源头深处,中国人民一直以来魂牵梦萦的,是安定、乐土和故乡。古老与现代,就这么年复一年的对唱一首家国的歌谣,在那“七月流火,九月授衣”的中国诗歌源起之地,在那“五谷丰登,鸾凤歌舞”,象征着家与归宿的人间乐土。

▲庆阳美景

“庆阳亦是先王地,城对东山不窋坟”,曾经的国都鼻祖,如今是“活着的千年古城”。当历史的尘埃拂去,露出熠熠生辉的已经沉睡四千多年的大周古城,今日的“凤凰”的确像要腾空而去,城里的一草一木、一砖一瓦,都是它舞动的生命。

(本文转自“西安好物”,原标题:《29楼》| 活着的千年古城,如有侵权,请联系我们删除,电话:0934—3225507!)

财经自媒体联盟 更多自媒体作者

新浪财经头条意见反馈留言板

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有