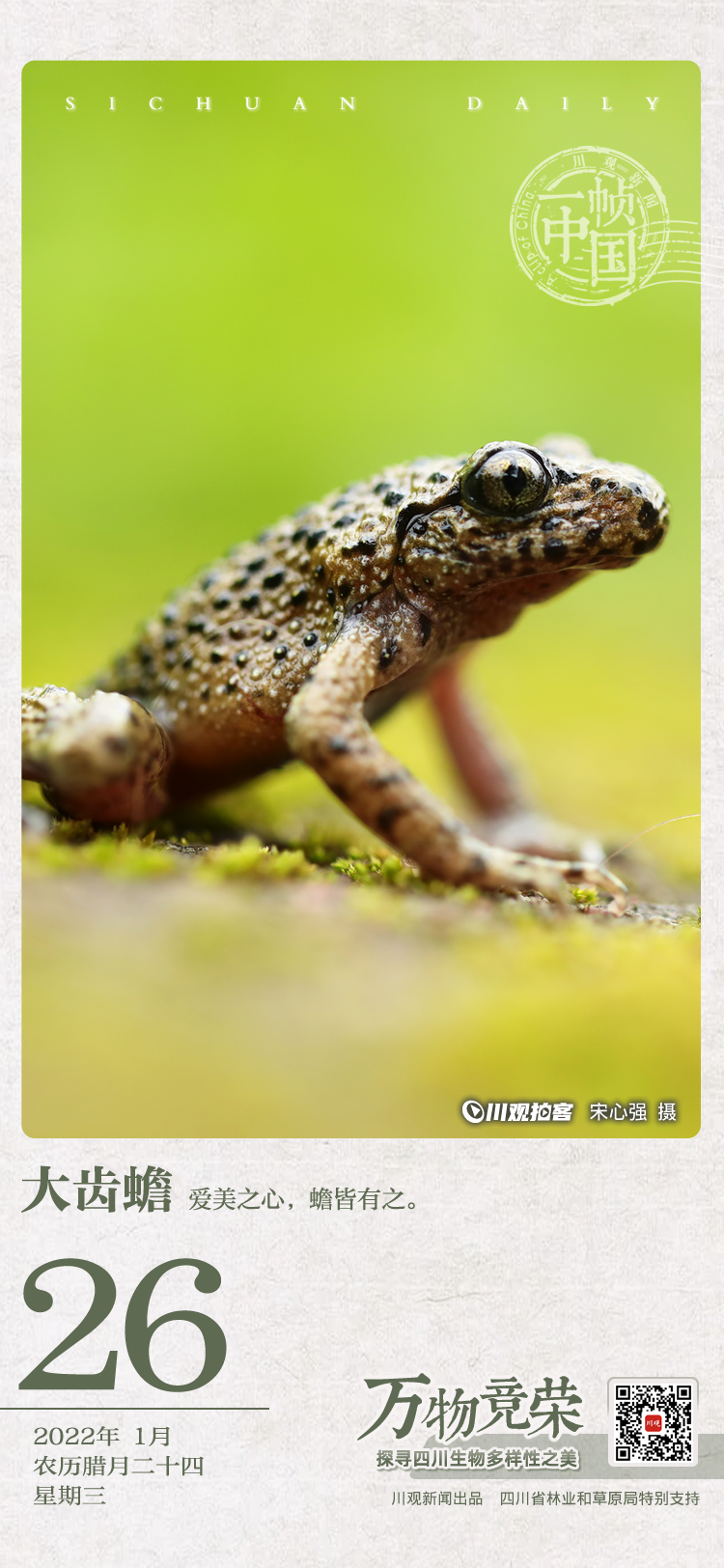

俗话说“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,比喻没有自知之明,奢求自身不配得到的美好。大自然中,有的动物天生丽质,癞蛤蟆却很无奈。但大齿蟾并不“自暴自弃”,时刻鼓着一双明亮的大眼睛,仿佛戴了一双“美瞳”,告诉这个世界:爱美之心,蟾皆有之。

体表棕黄,浑身长满黑色小疙瘩,和其他癞蛤蟆类似,大齿蟾也是水陆两栖动物,多生活于海拔1600米至2000米左右的山溪附近。特别之处在于,大齿蟾是中国的特有物种,模式产地在四川峨眉山。模式产地,是指对物种定名的时候,用来定名的原始标本产地。

大齿蟾体形较大,成蟾体长可达8厘米左右,头部扁平,头宽略大于头长。它还长着一双大长腿,十分利于跳跃。当它发现食物,立即蹲下后腿,双手撑地,身体45度倾斜,双眼紧紧锁定目标。一旦时机成熟,便纵深“弹射”而出,同时伸出常常的舌头,一击即中。

仔细看,大齿蟾的背部有些橄榄绿色,腹面浅黄色,这有助于其在大自然中隐蔽身体,躲避敌人。

大齿蟾的“孩子”也是蝌蚪,蝌蚪体大而壮。较长的发育期和低温环境是造成大蝌蚪的重要原因。这些蝌蚪生活在冰冷的溪水中,利用强而有力的唇齿和角质颌刮食石块上的藻类。由于环境温度较低,食物少,营养差,蝌蚪发育较慢,冬眠期较长,甚至要在水中生活两三年才能变态成为幼体。

小档案✦

大齿蟾,锄足蟾科齿蟾属的一种动物。头部扁平,头宽略大于头长;吻端钝圆,突出于下唇,吻棱清晰,吻长于眼径;眼大,白天瞳孔纵置呈一窄缝。蝌蚪发育较慢,属越冬类型,通常要经过两个冬天才能完成变态。是中国特有物种,主要分布于四川峨眉、洪雅、灌县、汶川、泸定等地,多生活于山溪附近。

本期主创:

撰文/王代强

摄影/宋心强

海报设计/沈晓颖 张珍

特别支持:

四川省林业和草原局

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

+订阅

+订阅

川观网友204244 2022-01-26

爱美之心,蟾皆有之。👍

安娜baymax 2022-01-26

比我平时看到的更好看些

王学军(保障中心) 2022-01-26

和谐自然,美好世界